特別区を受験する際、それぞれの区の代表的な政策を知っておけば、論文や面接において優位に立つことができます。

なぜならば、政策についてしっかりと勉強している受験生は少ないからです。

教養試験などの勉強で精一杯ですからね・・・

ところが受験する自治体の政策を知らないというのは致命的です。

たとえば、Google社の採用試験を受ける人が、GmailやGoogleMapといったサービスを知らないのでは話になりませんよね?

特別区の面接官は23区の管理職なので、政策や取組について誰よりもよく知っています。

ですので、「よく研究してきた受験生」か「表面的な知識だけの受験生」か一目瞭然です。

とりわけ特別区は、他の自治体と併願しやすい日程なので、最終合格後の辞退者の多さに頭を悩ませています。

ですので、なんとしても「第一志望の人を採用したい」という思いが非常に強いです。

そこで、政策をキチンと勉強して論文や面接でアピールできれば、他の受験生よりも圧倒的に有利になります、

とはいえ、多くの受験生は教養試験や専門試験で手一杯なので「政策研究している暇がない!」というのが本音ではいなでしょうか?

そこで今回は、忙しいあなたに代わって特別区の各区が行っている「特色的な取り組み」についてピックアップして紹介していきます!

全国初、23区初、先進的、視察される件数が多い、区としてイチオシの政策、といった観点からピックアップしています。

これを読んで、明るい未来を勝ち取ってください!

千代田区の政策・取組

次世代育成手当(区独自制度)

千代田区では、次世代の社会を担う児童の健全な育成を支援する一環として、高校生相当までの児童のうち児童手当(国制度)の支給対象となっていない児童を養育している方に対して独自に手当を支給しています。

出展:千代田区ホームページ – 次世代育成手当(区独自制度)https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/jisedai.html

通常、「児童手当」は0歳から中学校修了(15 歳になる年度の 3 月 31 日)までの児童を対象に支給されます。

しかし千代田区ではなんと、高校生相当年齢までの児童を対象に所得制限のない「次世代育成手当」を、東京 23 区で唯一、独自に支給しています。

普通の自治体では、子どもといえば義務教育が終わる15歳までという認識です。

しかし千代田区では高校卒業までの 18 歳が支援されるべき子ども、との基本認識を持って政策を行っているます。

非常に重要なので、千代田区を志望する方は必ず覚えておいてください。

景観まちづくりに関わる計画・ガイドライン等

千代田区の景観は、東京のみならず、日本を代表するような重要な景観であり、長い歴史に育まれた個性的な界隈で形成されています。

出展:千代田区ホームページ – 景観まちづくりに関わる計画・ガイドライン等https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kekan/machizukuri.html#a1

千代田区は平成 10 年に「千代田区景観まちづくり条例」を制定し、23区でいち早く景観を大切にしたまちづくりを推進してきました。

平成 31 年 4 月には区が景観法に基づく景観行政団体になり、令和元年度は、より一層の良好な景観形成に向けた方針や基準、一定の制限などを示す「千代田区景観まちづくり計画」の策定に取り組みました。

令和2年度からは、景観まちづくり計画を運用する上で、屋外広告物に対して適切な景観誘導を図るために「屋外広告物景観ガイドライン」の策定を進めています。

千代田区は日本を代表する景観を有しているという責務から、景観を強く意識しているということを覚えておいてください。

「2050ゼロカーボンちよだ」

千代田区は、2050年までに区内のCO2排出量を実質ゼロとする「2050ゼロカーボンちよだ」を掲げています。

「2050ゼロカーボンちよだ」の実現に向け、二酸化炭素排出量の削減効果が高いLED照明への改修工事費の補助率を、これまでの30%から50%に引き上げるほか、各家庭の再生可能エネルギー電力への切り替えをさらに促進するため、切り替えた世帯への給付額を引き上げます。

また、「2050脱炭素社会実現に向けた連携協定」を締結している、岐阜県高山市や群馬県嬬恋村等と連携し、二酸化炭素排出量の削減につながる再生可能エネルギー供給施設の整備に向けた検討を進めます。

ゼロ・カーボンシティを宣言する自治体は数多くありますが、千代田区は強力な実行を伴っており、全国自治体のモデルケースとなりつつあります!

千代田区の特性をいかした商店街活性化

商店街はどこの自治体でも会員加入率の低下や、空き店舗の増加が課題となっています。

もちろん千代田区の商店街も例外ではありません。

そこで千代田区は、商店街エリアで創業した事業者を対象に、創業に要した経費の一部を補助する「商店街創業支援事業」を行います。

オールドなイメージがある商店街ですが、そこにスタートアップや新進気鋭の店舗が入ることによって活性化を支援しようという試みです!

また、千代田区は数多くの大学や専門学校等が立地するという非常に大きな強みがあります。

これを活かして、区内在学生が参画する商工関係団体の地域経済活性化の取組みに対して補助を行う「商店街等産学連携促進事業」を実施し、学生が有するアイデアを活かした新たなまちの魅力発掘と、知名度の向上等を目指します。

人中心のまちづくり~まちなかをリビングに~(令和4年度)

千代田区はオフィスや官公庁、学術機関が集積する大都市です。

しかしながらコロナ禍によって都心への通勤・通学者や観光客が激減したことで、活力が低下しています。

そこで千代田区は、道路を公園として活用したり、まちなかにアートを展開したり、皇居外濠の水質を改善して親水空間にしたり、エリアの特色に応じた「人中心のまちづくり」を行います。

人々が自然と集まるまちづくりで、都心の復興と都市生活の質(QOL)向上を目指します。

レシートで20%還元!

区民を対象に、区内店舗が発行したレシートの表示金額に応じて最大20%の還元を行います。

急激な物価高騰に対して区民の負担を軽減しつつ、区内店舗にとっては消費活性化が行われる、画期的な施策です。

世田谷区や渋谷区、板橋区は地域通貨を発行することで地域経済活性化を図っていますが、千代田区はレシートを使った方法でスピーディに施策を展開します。

目的は同じでも、区によって手段が違うことに注目です。

中央区の政策・取組

妊娠期 から 出産後まで一貫した支援

中央区は23区の中でも年少人口割合と年少人口の伸び率がトップクラスです。

急激に子どもと子育て世帯が増えたので、急ピッチで出産支援や保育施設の確保を行ってきました。

令和5年度からは、妊娠期〜出産後までの支援をさらに拡充。

妊娠時のタクシー利用券の贈呈、出産支援祝品の贈呈、webカタログ5万円相当にくわえ、出産後も食事券や祝品の贈呈、2歳を迎える時期にwebカタログの支給を行うなど、とにかく手厚く支援します。

最も大変な時期に手厚いサポートで支える中央区の姿勢がみてとれます。

中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)

「中央エコアクト」は、脱炭素化に向けた取組をより一層推進していくためのアプリ・専用WEBサイトです。

エネルギー消費量を見える化や、エコ活動に応じて特典に交換できるポイント制を導入するなど、自発的・継続的な省エネ活動を促す機能が搭載されます!

また、脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて将来を担う若い世代が自ら考え実践・発信する、「チーム・カーボン・ゼロ」を立ち上げ、脱炭素の輪を広げていきます。

さらに、区内で建設される建物のZEB化を誘導する制度の構築に向けて基礎調査を行います。

ゼロ・カーボンの取組は自治体の方針によって大きく異なりますが、中央区は、住民や事業者の自発的なゼロ・カーボンへの取組を重視していることがわかります!

中央区の森

中央区は平成18年度から地球温暖化対策事業として東京都檜原村の森林を活用した「中央区の森」事業を行っています。

地球温暖化の防止や生物多様性の保全などの森林が持つ多面的機能を楽しみながら学べる機会の提供、森林保全活動に伴う搬出木材の有効活用が行われています。

中央区のような都心では大規模な自然と触れる機会が少ないので、こうした遠隔地との協働によって区民の憩いの場、子どもたちの学習の場を提供を行う画期的な取り組みです!

また、令和5年度からは中央区が提唱した、「特別区部と多摩地域の市町村、東京都との連携による森林保全活動」を開始し、広域的かつ持続可能な森林循環の確立を目指します。

保育園児のための公園送迎バスの運行

中央区は都心に位置しているため、園児がのびのびと遊ぶことができる広い園庭がある保育園が少ないのが課題です。そういった区内の私立認可保育所などの園児が、安全にのびのびと外遊びができるように、近隣の比較的広い公園までバスで送迎し保育環境の充実を図る取り組みをしています。

ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業

子育て世帯が急増している中央区ですが、その多くが共働きです。そこで、一時的な保育が必要な保護者や共同保育(ベビーシッターと家庭内で一緒に保育を行うこと)を必要とする保護者に対して、ベビーシッターによる居宅訪問型の一時預かり保育の利用料を助成します。

今般のコロナ禍により施設型保育サービスの利用を控える方の孤立化や産後うつなどの育児の困り事に対応する目的があります。

築地川アメニティ整備構想

東京2020大会や首都高大規模更新といった契機により、銀座と築地をつなぐ新たなアメニティ空間を創出するという大規模プロジェクトです。

中央区では首都高速道路都心環状線が至る所を通っていますので、中央区のまちづくりと首都高は切っても切れない関係にあります。当プロジェクトでも、首都高都心環状線築地川区間の上部空間を活用することで、銀座と築地のまちをつなぐ構想です。実現のためには、首都高速道路株式会社をはじめ、関係機関等に対し、綿密な検討調査が必要です。

港区の政策・取組

物価高騰、円安から区内産業を守る!

ビジネスの街、港区には数多くの事業者がいます。

コロナ禍に加えて物価高騰や円安によって港区の中小事業者は危機的状況にあります。

そこで港区は、広告宣伝費、転職サイトの手数料や採用説明会への出展料、インボイス制度に対応するためのソフトウェア費用などに対する補助金を創設し、積極的な事業展開を強力に支援します。

あわせて中小企業者のSDGs経営の普及のため、中小企業診断士による巡回相談を実施します。

防災対策の充実・強化

令和5年9月1日に、関東大震災発生から 100 年の節目となることを契機に、あらゆる分野で横断的に防災対策の充実・強化を行います。

たとえば、仮想現実「VR」の技術を活用した実動訓練等の支援を通じ、事業者による駅周辺の滞留者対策を推進します。

また、全区民へ携帯トイレを配布したり、旧耐震建築物の改修工事補助も充実させます。

また、消防団への備品助成にくわえ、入団促進PR動画を作成します。

この他にも多面的に防災対策を行います。

「子育てするなら港区」

中央区とおなじく、港区も子どもの数が急増しています。

そこで港区区はこれまで、待機児童ゼロの達成・継続や、独自の出産費用助成をはじめ、様々な子ども関係施策を展開してきました。

令和5年度は、更なる強化・充実を図り、「港区ならでは」の切れ目のない支援を展開します。

妊娠〜出産後の支援はもちろん、企業連携による体験学習の充実、名誉港区民による港区の魅力の教育、ヤングケアラー支援、中学生にはオンライン英会話の実施など、広範囲にわたって支援を行う点が特徴です!

エンジョイセレクト事業

子どもの健やかな成長を支援するため、経済的に支援の必要な低所得者子育て世帯に対し、利用者が選択した食料品及び日用品を毎月配送します。毎月定期の支援は23区初の試みです。

当事業は、エンジョイ・ディナー事業の効果検証がもととなっております。

【エンジョイ・ディナー事業の効果検証】

出典:港区令和 3 年度予算案記者発表 資料5(https://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/houdouhappyou/documents/20210201_siryou5.pdf)

長期(136日間)に渡り毎日の夕食を提供することで、一時的な金銭給付よりも生活に密着した支援が可能になるとともに、経済的負担だけではなく、買い物や調理といった家事の負担が軽減でき、親子の時間が取れるなど副次的な効果が得られた。

みなと母子手帳アプリ

AIによる予防接種スケジュール管理や母子手帳の記録データを保管できるとともに区の子育て支援情報を配信するアプリです。令和3年度は保育園入所に必要な情報を取得できる機能を追加します。

スマートフォンなどで自宅から手軽に必要書類など申請に関する情報を取得できる環境を整え、保育園入園を申し込む保護者の負担を軽減する政策です。

障がい者の情報バリアフリー推進と新たな就労の創出

港区では、電子版障がい者手帳を搭載したアプリケーションを開発しています。

情報配信、短期入所施設の予約の機能も予定しており、障害者の利便性を向上するとともに、障害特性にかかわらず必要な情報が分かりやすく迅速に伝わる環境を整備します。

また、自宅から遠隔操作できる分身ロボットを使った就労支援の実証的に実施や、超短時間(週 20 時間未満)の就労に適した仕事を障害者の意向や障害特性とマッチングさせることで、障害特性により意欲があってもこれまで就労に結びつかなかった障害者の就労機会を新たに創出します。

新宿区の政策・取組

しんじゅく健康ポイント

インセンティブを用いて、暮らしのなかで意識せずとも健康づくりを実践できる環境づくりをすすめています。

- しんじゅく健康ポイント:日常生活の中で歩いた歩数等がポイントとして加算され、ポイントを貯めると景品がもらえる仕組みです。

- 健康アクションポイント:健康づくり活動への参加などに対してポイント付与されます。

以前から行われている事業ですが、令和5年度は更に拡大します!

新型コロナの影響により、人づきあいや外出の機会が減り、運動不足が課題となっている中、健康寿命の延伸を目指すたた、ウォーキングイベントやウォーキングマップの配布など、気軽に健康づくりに参加するきっかけを提供していきます。

健康な活動を促進することで、予防に重きをおいた施策です!

「町会・自治会活性化支援条例」策定に向けた地域コミュニティの活性化

地域コミュニティづくりの核である町会・自治会はどこの自治体でも加入率低下などの問題に悩まされています。

新宿区は町会・自治会を中心とした地域コミュニティ活動の推進のため、「(仮称)町会・自治会活性化支援条例」の制定に向けた検討を行い、それに向けて地域コミュニティ強化を推し進めます。

たとえば、町会・自治会の課題を分析し、課題解決のための総合支援プログラムを作成する「プログラム型コンサルティング」や、「電子回覧板アプリの実証実験」、近隣の町会・自治会とタワーマンションの接点づくりとしての区公式LINEを活用した情報発信など、ケースに応じた総合的な支援を実施していきます!

ICTの活用による見守り体制

単身高齢者が多い新宿区では、見守りが大きな課題になっています。

そこで、新宿区はICTを活用した先進的な見守り体制を行ってきました。

たとえば、緊急時に無線発報機等のボタンを押すことで、委託する警備会社の警備員が自宅へかけつける「緊急通報システム事業」を実施してきました。

令和5年度からは、生活リズムセンサー(ドア開閉センサー)を設置することにより、高齢者等の動きを一定時間感知しなかった場合に、自動で発報し、警備員が自宅にかけつける安否確認を新たに実施します。

様々な事情から家族の支援をえられない高齢者が多い特別区において、新宿区のような動きは広がっていくと考えられます。

地域で支え合うしくみづくりの推進(一人暮し高齢者への情報紙の訪問配布)

一人暮し高齢者が多い新宿区は、高齢者の孤独死が問題となっています。そうした高齢者の孤独死防止を図るため、民生委員や関係機関等と連携して高齢者の見守りを実施しています。

たとえば、一人暮し高齢者への情報紙の訪問配布を行うことで、安否確認と地域への繋がり提供を実現していきます。

文化芸術復興支援事業

文化芸術活動が盛んな新宿区ならではの政策です。新型コロナウイルス感染症の影響により、区内の事業者が打撃を受けており、区の衰退につながりかねません。

特に文化芸術施設を支援するため、映像配信等に要する経費を一部助成します。

日本語サポート指導

新宿区は外国人人口が23区トップ、人口に占める外国人割合も23区トップの超国際都市です。

そのため外国籍等の園児・児童・生徒に、日本語及び学校生活に関するサポート指導を手厚く実施しています。

新宿区立の学校に通う日本語が苦手な子どもを対象に、夜の時間帯に日本語支援や学習支援を行う「夜の子ども日本語教室」の運営を行う等、多方面からサポートしています。

文京区の政策・取組

学びの居場所架け橋計画

教育に力を入れている家庭が多い文京区。

一方では、過度な学習圧力や受験のプレッシャーなどで不登校児童・生徒が増加している現状もあります。

文京区では、学級に馴染めないと感じている児童・生徒に対応するために指導員を配置したり、 NPO と連携してオンラインシステムを活用した支援を進めていきます。

学校内の居場所、オンラインシステム上の居場所といった新たな学びの居場所と児童・生徒と学校を繋ぐ「架け橋」となるよう、様々な取組を進めていくとともに、支援の効果を検証します。

「防災×共助」加速化プラン(先進的!)

防災と言えば「自助」「共助」「公助」の3本柱が基本ですが、文京区は「共助」に重きを置いた施策を展開しています。

例えば、マンホールトイレを設置する助成制度の新設や、防災士資格取得のための助成制度の中高層マンションへの拡大など、マンション防災対策を充実させる仕組みは、他区でも例を見ない取組です。

また、防災訓練を実施していない町会・自治会等に対し、防災訓練を熟知したアドバイザーを派遣することで、地域の防災力を向上させます。

大規模災害が起きたとき、行政がすべてに対応することはできませんので、こうした地域が自ら災害に備える取組が重視されています。

成果連動型民間委託契約方式(PFS)を活用した認知症検診事業(先進的!)

文京区では、認知症の普及啓発と早期支援のため、エーザイ株式会社との委託契約により認知症検診事業を実施しています。令和4年度から、官民一体で社会的課題の解決を目指す新たな仕組みとして、委託契約の一部に成果連動型民間委託契約方式(PFS)を導入し、民間独自の取組みを入れることで、より成果の高い事業の実現を目指しています。

出展:文京区 成果連動型民間委託契約方式(PFS)を活用した認知症検診事業 https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/koresha/ninchisho/PFS.html

また、取組みの成果の検証及び評価を行うとともに、今後の事業の改善に活用することを目的として、評価検討会を実施しています。

全国でも珍しい、成果連動型民間委託契約方式(PFS)の政策を行った事例です。

PFSとは、民間企業に委託した事業について解決すべき社会課題に対して成果指標を設定し、どれだけ指標を達成したかによって支払いを連動させる方法です。

今まで民間企業に事業を委託するときは、結果がどうであれ支払い額は同じでした。

期待以上の成果が出ても、まったくの失敗でも支払う金額は同じです。

しかし、PFSは結果と連動して支払う金額が決まるので、事業者としてはモチベーションが上がりますし、行政としては妥当な金額を支払うことができます。

とはいえ、今まで通りのやり方のほうが簡単なのでPFSはなかなか普及していません。

そんな中、文京区は率先してPFSを行ったのです。

b-lab文京区青少年プラザ (視察多数!)

b-lab(ビーラボ)は、主に区内の中高生が自主的な活動を通じて自らの可能性を広げ、社会性を身につけた自立した大人へ成長を目指すために設置される、区内で初めての中高生専用施設「文京区青少年プラザ」の愛称です。

出展:文京区 b-lab(文京区青少年プラザ) https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/seshonen/seisyonen/seisyonenplaza.html

青少年プラザ(b-lab)は、全国でも珍しい中高生支援に特化した施設です。

居場所の提供だけではなく、教育センターや福祉センターと連携することで学習支援、発達支援も行っています。

近年問題になっている、居場所のない中高生や、精神的に追い詰められている中高生にとって、気軽に立ち寄ることができる場所になっています。

視察ランキングにも入っており、全国自治体から青少年プラザ(b-lab)は参考にされています。

区立図書館の電子図書館機能拡充

「新しい生活様式」等に伴い多様化する住民ニーズに対応するため、非来館型の電子書籍サービスを拡充します。

「文の京」として誰でも生涯にわたって学習できる環境を整備していく。令和元年 6 月の読書バリアフリー法の成立を受け、障害がある方や高齢者等の図書館利用や、紙の書籍を読むことが困難な方への読書環境の整備を行います。

また、昨今の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、新しい生活様式での図書館の在り方が求められていることから、非来館型の電子書籍サービスを拡充することで、多様化する住民ニーズに対応していく狙いです。

認知症セルフチェック・テスト

認知症に関する普及啓発を行うため、認知症セルフチェックを郵送しています。その結果を基に希望者が知機能測定デジタルツール「のうKNOW」によるテストを行い、医師からアドバイスを受けるとともに、結果に応じ、医療機関での受診や看護師による6か月間の支援につなげる体制です。

認知症に関する普及啓発を行うとともに、個人の意思に寄り添い、容態に応じた適切な医療や介護、生活支援等につなげます。

ハイブリッド授業

オンライン授業はどこの区も導入・検討していますが、文京区ではさらに、対面授業と遠隔・オンライ

ン授業を同時に行う「ハイブリッド授業」の実現を図ります。

新型コロナウイルス感染症への不安や病気療養等により、学校での対面の授業を受けられない状況においても児童・生徒の学習を継続するための多様な学びの一つと位置付けます。近年増えている不登校児童・生徒の教育機会を保障し、学校復帰や社会的な自立につなげる見通しです。

ピア・アクティビスト育成事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により、予期せぬ妊娠、性暴力・性被害の相談件数の増加など、女性に深刻な影響が及んでいます。

そこで文京区は、若い世代から同世代に対し「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」の大切さを伝える「ピア・アクティビスト」を育成する事業を行うことで、自ら行動し、自分の身を守ることができる女性を増やすことを目指します。

多くの高校・大学を有するという区の特性を生かした取り組みです。

「ピア・アクティビスト」育成事業を自治体が主導し事業者と継続して行うことは初です。

文京ソコヂカラ商人力(あきんどりょく)向上プロジェクト

コロナ禍で苦しむ区内の事業者を応援するために緊急的に立ち上げられた、区内店舗の紹介サイトである「文京ソコヂカラ」。

令和5年度はサイト立ち上げから4年目になりますが、これまで培ってきたネットワークを生かし、商店街の活性化に向けた支援を行います。

具体的には、販売力アップに直結する具体的な内容のセミナーを実施するとともに、商店会への加入促進や新規商店会の設立を支援する体制を強化などを行います。

台東区の政策・取組

観光統計・マーケティング調査の実施

台東区は浅草、上野といった国内外で有名な観光地を有しています。

しかしコロナの影響もあり、観光客は激減。

そこで、携帯電話の位置情報等のビッグデータや観光庁の調査データなどを活用し、より実態に近い観光客数の推移や観光客のニーズ等を把握します。

データに基づいた政策立案(EBPM)を実行していきます!

世界文化遺産継承

美術館、博物館に富んだ台東区ですが、とりわけ有名なのが平成28年7月17日、「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」として世界文化遺産に登録された国立西洋美術館です。

令和3年度は、世界文化遺産に登録されて5年目の節目となることから、周年記念事業を実施し、区民一人ひとりが世界文化遺産の価値を理解することにより、その歴史的遺産の次世代への着実な継承と、地域文化に対する愛着心の醸成を図ります。

浅草文化観光センター運営

外国人に人気の観光スポットである浅草。東京五輪で日本を訪れる多くの外国人の方に、文化体験を通じて日本文化への理解を深めてもらうため、浅草文化観光センターは、台東区の文化・観光情報の発信拠点として4か国語(日本語・英語・中国語・韓国語)での観光案内や、デジタルサイネージによる分かりやすい情報発信を行うなど、世界中から訪れる観光客の利便性向上を図ります。

ホテル旅館等誘客支援

上野や浅草といった外国人観光客に人気の観光地を持つ台東区。

しかしながら、コロナ禍によってインバウンドは大打撃をうけ、いまだに復帰のめどは立ちません。

そこで台東区は、23区初の宿泊施設を中心とした観光事業者支援を行います。

宿泊旅行の商品化に向けた視察や施設担当者等との商談会の実施や、関東近郊のホテル・コンシェルジュ、観光案内所スタッフ、大使館関係者向けに、文化体験や観光施設などを紹介するツアーを実施といった施策を行います。

墨田区の政策・取組

大学のあるまちづくりの推進(視察多数!)

区民と区が共に目指す目標である「墨田区基本構想」を実現するために、千葉大学・情報経営イノベーション専門職大学などと連携して、多岐にわたる事業を展開しています。

大学連携を先導する組織として「UDCすみだ(アーバンデザインセンターすみだ)」を設置しました。

「UDCすみだ(アーバンデザインセンターすみだ)」は、墨田区が掲げる「大学のあるまちづくり」を一層強力に推進するために設立された、公民学が連携するためのプラットフォームです。 「公」としての墨田区やまちづくり公社、「民」としての区民や墨田区に縁のある企業の方々、「学」としてのiU情報経営イノベーション専門職大学と千葉大学が、共同して墨田区のまちづくりのための企画・構想、連携・推進、情報発信などの役割が果たせるように活動を開始します。

出展:トップページ – UDC すみだhttps://udcsumida.jp/

大学との連携によって様々な事業が展開されています。

- 学習状況調査を活用した課題分析

- 区⺠の健康度評価研究の推進

- 環境共創プランの実現に向けた取組

- プログラミング教育の推進

- 高齢者向け ICT 講習会の実施

- シェア傘プロジェクト「スミカサ」

また、公⺠学連携組織「UDC すみだ」の設⽴、大学誘致に伴う周辺整備(キャンパスコモン・あ

ずま百樹園)を行い、官学連携が盛んなまちを目指します。

UDCすみだの地域開放スペースにおいて、常時、公民学連携による「大学のあるまちづくり」事業に関するパネルや模型等の展示をおこなっており、全国自治体からの視察が絶えません。

墨田区SDGs未来都市計画

墨田区は2021年度「SDGs未来都市」に選定されました。

また、「SDGs未来都市」の中でも、特に先導的な取組として毎年度10都市のみ選定される「自治体SDGsモデル事業」にも選定されました。

2021年度に、東京都内でダブル選定を受けた都市は、墨田区のみとなります。

「産業振興を軸としたプロトタイプ実装都市~ものづくりによる『暮らし』のアップデート~」を掲げ、地域課題解決につながる技術や製品を生み出し、これを試作段階から積極的に地域で活用し、技術や製品の普及による経済発展と地域課題解決を同時に実現するというモデル事業を行っています。

大学との協働、アスリートの講演、子ども向けの施策等、多方面からのアプローチを行っています。

江東区の政策・取組

ごみ戦争を語り継ぐ

いわゆる「東京ごみ戦争」の歴史を語り継ぐため、えこっくる江東常設展示室の「ごみ戦争」の歴史・経緯等を動画にて制作し、区の公式チャンネルで配信するなど行います。

ごみ戦争は江東区を知る上で非常に重要な歴史です。

高度経済成長期、都内のごみは江東区の埋め立て地に集中して捨てられていました。約束を破り続ける東京都、実際にごみを出す他の区に対し江東区民怒りが爆発したという話です。

江東区の努力の歴史があるからこそ、今の快適な東京都があるのかもしれません。

オンラインで高齢者のサークル活動を支援

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、活動の実施が困難な状況にある高齢者のサークル団体を対象に、オンラインでサークル活動を継続できるように支援します。

サークル活動をオンラインで継続することで、高齢者の孤立化を防止できますし、高齢者がICTツールを活用することで、サークル活動のほか、日常生活においても、活発に行動し、コミュニケーションの増加や健康維持・増進につながります。

区独⾃の「環境検定」

ごみ問題を経験した江東区は、環境問題への意識が非常に強いことが特徴です。

そこで、環境に関する基礎的な知識を⼀層⾼めるため、中学⽣を主な対象とした環境検定をオンラインで実施します。

環境に関する基礎的な知識を問う「環境検定」ですが、23区では初の試みとなります。

品川区の政策・取組

ホスピタリティハウス「しながわハウス」

東京 2020 大会の期間中、ホスピタリティハウス「しながわハウス」を開設し、区が目指す多文化・多様な生き方を尊重する社会に向けたさまざまなコンテンツを展開していきます。

東京 2020 大会の競技中継のほか、競技体験や区の文化・観光PR等、様々な団体の発表を通じて誰もが主役になり世界中の人とつながる場を提供する予定。

- 多様性と調和をテーマとしたコンテンツ

- 区内各団体による伝統芸能などのステージパフォーマンス

- オリンピック・パラリンピック競技中継・競技体験

- 区の文化・観光などのPR ほか

子どもたちのアイデアを活かした公園づくり

「障害の有無にかかわらず、みんなが一緒に遊べる公園づくり」を行うため、令和元年度に子どもたちによる「公園づくりワークショップ」を開催しました。そこで得られた様々なアイデアを活用した公園改修を行い、ユニバーサルデザインに配慮した遊び場を実現していきます。

「車いすに乗ったまま遊べる砂場」や「医療的ケア児の地域参加支援背もたれ付きブランコ」など、みんなが一緒に遊べる遊具を設置する予定です。

舟運通勤社会実験を実施

江戸時代に人々の重要な移動ツールであった舟運を現代の身近な観光・交通手段としてよみがえらせ、舟運の活性化や水辺のにぎわいを創出するため、区が所有する船着場を活用した舟運通勤社会実験を実施します。

朝の交通手段としての舟運活用の可能性を検証するため、東京都の舟運活性化に関する取り組みと連携し、通勤時間帯を想定した運航を実施する予定です。

認知症ミーティングセンター

認知症本人と家族が集える場を専門職など民間のグループ等が開設し、一体的に支援するプログラムを実施します。

認知症高齢者の介護に関する研究の中核機関により、「最も身近な関係であり在宅生活をともにする本人と家族の関係性に着目した支援が必要である」と報告がなされたことから、認知症本人の不安などの周辺症状の改善やQOL(生活の質)の向上、介護者の介護肯定感の向上を図ります。

都内自治体では初の試みです。

エコルとごし(視察多数!&都内初!)

品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」は、自然豊かな戸越公園内にあり、体験型展示や多彩なイベント・講座で、環境を楽しみながら学ぶことのできる施設です。

エコルとごし概要 | エコルとごし https://ecoru-togoshi.jp/about/feature/

また、開放的なコミュニティラウンジや貸室等、地域における憩いと交流の場として気軽にご利用いただけます。

一般的な環境学習施設とは違い、体感を重視した展示やエコが満載なイベントを通じて、楽しみながら環境について考えることができる点が先進的だということで全国自治体から視察が多数きています。

単なる学習施設ではなく区民の憩いと交流の場としても利用されているので、いわゆる「使われない公共施設」にはならない工夫がされています。

また、エコルとごしは東京都内の公共建築物として初めて「Nearly ZEB(ニアリーゼブ)」の認証を取得しました。

「Nearly ZEB(ニアリーゼブ)」とは、省エネや創エネによって、建物で使うエネルギーの収支をゼロにすることをめざした建築物のことです。

自治体が率先して環境意識を示す好例です。

目黒区の政策・取組

学生支援プログラム ~がんばれ!バイト学生~

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、アルバイトの継続が困難となった学生を対象に、区内特別養護老人ホームの介助補助業務への就労環境を提供します。

経済的に困難な状況にある学生を救済すると共に、福祉の現場に関心のなかった学生にも目を向けてもらい、就労体験することによって、福祉への理解を促進できます。また、施設においても不足する介護・福祉人材の確保に寄与することが期待できます。該当者への賃金等については、区が全額負担します。

地域デビュー支援事業

団塊世代をはじめ中高年齢層、特に男性は地域活動への参加が低い傾向にあります。地域との繋がり希薄化は認知症リスクを高め、孤独に陥るリスクがあります。そこで、地域活動のきっかけとなる機会の提供や意識啓発を図る事業を実施します。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進

もはやDXはどこの自治体でも当たり前の重点施策なので、あえて取り上げる必要はありません。

しかし目黒区は別です。なぜならば、他の自治体の類を見ないほど強烈にDX推進を図っているからです。

令和3年11月、目黒区は情報政策を担うプロフェッショナル人材を新たに5名公募しています。

1名程度を臨時で募集するケースはどこの自治体でもありますが、目黒区は一気に5名、しかも係長級以上というプロフェッショナルを求めています。

令和4年度でもDXに3億円を超す予算を計上しており、目黒区が一気にDXへ舵を切る意気込みが伝わってきます。

もしICTスキルに自信があるならば、積極的にアピールしましょう!

大田区の政策・取組

建物被害認定調査モバイルシステムの導入(23区初!)

首都直下地震などの災害に備え、新たに建物被害認定調査モバイルシステムを導入することにより、調査及びり災証明書発行を速やかに行い、一日でも早い被災者の生活再建を実現します。

23 区初の事業であり、システム導入により 調査人員の縮減、調査方針決定の迅速化を実現します。

大田区南六郷創業支援施設”六郷BASE”(視察多数!)

六郷BASEでは起業・経営に役立つ様々なサービスをご用意しています。

出展:六郷BASEとは – 六郷BASEhttps://rokugobase.com/about/

また、経験豊かなインキュベーションマネージャーが起業にまつわる悩みをサポートします。

六郷BASEは、大田区の特徴である「ものづくり技術」を活かして、区内の新規創業や中小企業者の新分野進出の促進を図るためのインキュベーション(創業・新規事業支援)施設です。

昨今の複雑化する社会課題を、新しい企業の活力によって解決を目指そうという動きは全国的に高まっています。

そうした創業希望者に活動の場を提供することを目的とした、自治体としては画期的な施設です。

国家としてスタートアップ支援を強化している流れから、創業支援及びインキュベーション施設のノウハウを収集しに六郷BASEへ訪れる視察の数はかなり多いです。

HANEDA INNOVATION CITY(視察多数!)

「HANEDA INNOVATION CITY」は商業・オフィスなどからなる大規模複合施設です。ショッピングやグルメ、日本文化、ライブイベントといった体験をお届けする一方で、研究開発施設、先端医療研究センター、コンベンション施設なども整備されています。それらが交わることで、この街だからこその過ごし方が生まれていきます。

出展:ABOUT|《公式》HANEDA INNOVATION CITY -羽田イノベーションシティ-https://haneda-innovation-city.com/about/

大田区には⽇本の⽞関⼝である「⽻⽥空港」があります。

その羽田空港跡地第1ゾーンを、公民連携によるまちづくり、先端産業及びスマートシティのテストフィールドとして整備しました。

ものづくりが盛んな大田区の特性を活かした政策で、技術をはじめ、先端産業、優れた日本文化などを発信する「新産業創造・発信拠点」の形成とともに、まちの魅力向上を図っていきます。

中でも産業交流施設であるPiO PARK(ピオパーク)は、羽田イノベーションシティで実施されている公民連携によるまちづくりや先端産業に関する取り組みを行っており、全国からの視察が絶えません。

水防活動拠点の整備

令和元年台風 19 号の影響により、大田区は大規模な水害を受けました。今後も気候変動による激甚化・頻発化が懸念されます。

これらの状況を踏まえて、田園調布地区に水防活動拠点を整備し、更なる水防態勢の強化に取り組みます。

これまで川の氾濫を防ぐ排水は区職員らが現地で行っていましたが、新たに建設される大田区田園調布水防センターで遠隔操作をできるようになる等、防災力の向上が期待されています。

世田谷区の政策・取組

高齢者就業マッチングサイト「GBER(ジーバー)」

東京大学先端科学技術研究センターと共同で、AIが搭載された高齢者就業マッチングサイト「GBER」を活用し、高齢者の就業について研究(実証実験)を行います。多様なスキルや経験を持つ高齢者と、事業所で切り出した仕事や、請負の案件のマッチングを進めるもので、令和4年からの本格実施を目指しています。

福祉の仕事の魅力発信冊子

介護など福祉の仕事に就く人材が慢性的に不足しています。世田谷区でも福祉ニーズに人材供給が追い付いているとは言えない状況です。

そこで、新型コロナウイルス感染症の影響による減収などから仕事を探す方が増加したこと好機とし、魅力発信冊子で、福祉系施設の人材確保に寄与しようという政策です。

介護の仕事などに「親しみ」を持ってもらうことを入口としてアプローチし、冊子だけではなくてオンラインでの周知も行います。

ひきこもり支援の推進

世田谷区は、「世田谷区ひきこもり支援に係る基本方針」を掲げるほど全国でも珍しい、ひきこもり支援先進都市です。

ひきこもり実態把握調査を行った結果、区内40~65歳のうち1.45パーセントがひきこもりの可能性があるという結果になりました。

区では、当事者や家族からの相談を一元的に受け付けるために、生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」と、生きづらさや困難を抱えた若者の相談窓口「メルクマールせたがや」が連携し、相談支援体制の充実を図ります。

渋谷区の政策・取組

LINEを活用した非来庁型サービス

渋谷区はかねてより非来庁型サービスの推進を行っており、将来的には来庁しなくても済む区役所の実現を目指しています。その手段として、LINEを活用したオンライン申請を全国に先駆けて行っています。

ウィズコロナの時代においてオンライン申請を拡充することは、住民にとって非常におおきなメリットがありますので、各自治体からの注目度が高い政策です。

高齢者デジタルデバイド解消事業

高齢者にスマートフォンを貸与し、日常的に活用できるよう支援することで、高齢者がデジタルサービスの恩恵を享受することが可能となり、高齢者の生活の質が向上することを目指します。

行政のデジタル化の壁として、しばしば高齢者のデジタルスキル不足が挙げられていました。そのため、デジタル化する一方で従来通りのサービスを継続するという方針がほとんどでした。

しかし渋谷区は、高齢者に積極的にデジタルデバイスを触ってもらい、デジタルデバイドを解消していくという、従来とはまったく逆の攻めの問題解決アプローチを行います。

スマートシティ推進事業

区の様々な所管に分散所有されているデータの集約化と、区の現状を把握・分析するためのデータ収

集を進め、区の基礎データが総覧できるシティダッシュボードを構築し、新たな課題の発見や既存事業の最適化等を推進していきます。

産官学民の連携にも活用し、各主体が有する情報共有の迅速化等を図り、様々なステークホルダーの

多角的な視点が、課題の解決にこれまで以上に生かされる環境の整備を図ります。

子育てネウボラ

妊娠期から出産後、さらには就学期まで一貫して子育てをサポートする仕組みです。

今まで子育て支援は、保健所、福祉課、子ども家庭課、保育課など、様々な部署が縦割りで担当していました。

しかしネウボラでは、縦割りを排除して、一気通貫で母子をサポートします。

もともとはフィンランドにあるネウボラ(フィンランド語で「アドバイスの場所」)が発祥で、国も推奨している仕組みですが、渋谷区はいち早く大規模に子育てネウボラを実行しました!

DX推進

23区の中で最もDXが進んでいるのはどこか?と問われると、間違いなく「渋谷区」が挙げられます。

渋谷区は平成31年の庁舎移転に伴い、庁内のICT基盤を刷新。

これにより、ペーパーレス化、テレワークの実現などなど、様々な先進的DXが実現しました。

その後も渋谷区は他の区と比べてICT関連に予算を大きく投資しており、常に全国トップクラスのICT環境を整備しています。

中野区の政策・取組

住宅確保要配慮者を対象とした居住支援事業の推進

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居促進を図るため、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅のオーナーの双方に対し、行政、不動産関係団体、居住支援団体等の各種専門職が連携し、入居前から退去時まで切れ目ない適切な支援を実施します。

旧中野刑務所正門の保存・活用に向けた検討

旧中野刑務所正門は日本の建築史上高い価値を持つ建物であり、同刑務所は戦前・戦中の大杉栄や小林多喜二などの思想犯が収監された歴史があります。

その敷地に区立平和の森小学校が新築されることになったのですが、旧中野刑務所正門が存在することは児童の良好な教育環境を保つ点でふさわしいか、中野区は改めて保存のあり方を模索しています。

区としては、建築的価値、歴史的価値を感じ取ってもらえるようしっかりと保存活用していきたい姿勢です。

中野ミューラルプロジェクト

中野区は新たな基本計画で進める「遊び心あふれる文化芸術のまち全体への展開」の一環として、民間事業者と中野区が連携して、区内のさまざまな場所でアートによるプロモーションを展開していきます。

その先駆けとして、壁画制作事業「中野ミューラルプロジェクト」に取り組んでいます。

一流アーティストの手によって中野のまちを彩る新たな文化・芸術の名所が誕生するこのプロジェクトは、区民・来訪者たちから好評だったため、さらに展開予定です。

サブカルチャーの聖地として有名な中野区らしい文化芸術振興です。

杉並区の政策・取組

IoT街路灯システムによる河川監視カメラ映像のリアルタイム化等

大規模水害が毎年のように発生している中、住宅街を河川が縫う杉並区ではIoT街路灯システムを活用し、23 区で初の試みとなる河川映像のリアルタイム配信を開始します。これにより区民が速やかな避難行動を起こす際の判断に活用できるようにします。さらに、水害発生地域にセンサーを設置し、道路冠水状況を監視することにより、迅速な水防対策の実施につなげます。

区政を話し合う会(すぎなミーティング)の開催

区政の課題をテーマに無作為抽出による区民と区長が直接意見を交換する懇談会として「区長と話そう、聞いてみよう、すぎなミーティング」を開催します。杉並区は住民参加が盛んなまちなので、こうした企画が多い印象です。

その時々の行政課題を中心に、区長と参加者、参加者同士が共に考え、語り合い、区政についての理解を深めてもらいながら、課題解決に向けた様々なアイデアを交換します。

ガイドヘルパーによる移動支援事業

屋外への移動が困難な障害者への「移動支援事業」ついて、多様化したニーズや障害者の生活実態に即した支援ができるよう、また個々の状況に応じた支援ができるよう事業の充実を図ります。

その一環として、ガイドヘルパーの確保策等を充実させ、障害者が利用したい時に利用できる環境

を整えていきます。

豊島区の政策・取組

公園施策(視察多数!)

区は、国際アートカルチャー都市構想の基本コンセプトである「まち全体が舞台の、誰もが主役になれる劇場都市」の実現に向け、まちの価値を高めていくための起爆剤として、池袋駅周辺の4つの公園の整備を進めてきました。

出展:公園がまちを変える|豊島区公式ホームページhttps://www.city.toshima.lg.jp/toshimanow/index/park.html

2014年5月 日本創成会議による発表で東京23区で唯一「消滅可能性都市」に指定された豊島区。

このピンチから、持続発展する都市、国際アート・カルチャー都市を目指し、様々な施策を果敢に実行してきました。

その結果は大成功と言っても過言ではないほど、豊島区は見違えるような「選ばれる都市」になりました。

数多くの施策の中でも注目されているのが公園施策です。

「公園がまちを変える」というスローガンのもと、まちの価値を高めていくための起爆剤として、池袋駅周辺の4つの公園の整備を進めてきました。

ほとんど人が寄り付かないような暗い公園でしたが、エリア特性に応じたリニューアルによって、綺麗でおしゃれで人々が自然と集う、強力な地域資源となりました。

特に注目されているのが、としまみどりの防災公園(IKE・SUNPARK)。

Park-PFIを活用し整備した先行事例として、非常に多くの視察が舞い込んでいるほどです。

中でも「としまみどりの防災公園」ははPark-PFIを活用した整備手法として全国2例目の事例であるということで、公民連携の整備・運営手法のヒアリングが絶えません。

23区のような都市において公園の役割は軽視されがちでしたが、豊島区の成功によって各区で改めて公園施策の可能性が認識されています。

豊島区立東池袋フレイル対策センター(視察多数!)

フレイル対策として食や会話、お口の機能維持を中心に取り組みを進め、健康寿命の延伸を目的とした多機能型の介護予防センターです。生涯にわたり、はつらつと活躍できるように、居場所づくり、活躍の場、気づきの場としての機能を持っています。

出展:豊島区立東池袋フレイル対策センター|豊島区公式ホームページhttps://www.city.toshima.lg.jp/167/kenko/koresha/kaigoyobo/1903181809.html

フレイル対策をコンセプトとする多機能型介護予防センターは全国でおそらく初といっていいほど先進的です。

予防医療が重視されるようになって久しいですが、フレイル対策に重点を置いた施設をつくった豊島区の先進性が見て取れます。

フレイル対策というと運動ばかり注目されがちですが、「食」と「コミュニケーション」を通じた社会参加の場も提供しています。

そのほか、認知症対策や孤食対策の「おとな食堂」の設置など、多様な取組を行っており全国自治体からの視察が多く来ています。

終活サポート事業 “豊島区終活あんしんセンター” (視察多数!23区初!)

当センターでは、人生の終末を迎えるにあたり、介護、葬儀、相続などについての希望をまとめ準備を整えること(終活)について、区民の皆さまの不安や悩みを解消すると共に、今後の生活をより豊かで充実したものとしていただくことを目的として、終活に関連する総合的な相談を受け付けます。

出展:豊島区終活あんしんセンター|豊島区公式ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/487/kenko/koresha/2101201926.html

豊島区は23区の自治体で初めて終活相談窓口を開設しました。

高齢化が進む中、終活の重要性はどんどん高まっていることをキャッチしていち早く対応しています。

終活窓口の設置を考えている全国自治体からの視察が多いとのことです。

区民による事業提案制度(先進的!)

予算編成過程に区民一人ひとりの声を直接反映させることで、従来の発想にとらわれない新たな視点から区政課題の解決を図るとともに、区民による区政参画をさらに進めること

出展:豊島区民による事業提案制度|豊島区公式ホームページhttps://www.city.toshima.lg.jp/003/2307250928.html

なんと住民kら事業提案を募り、住民による投票で事業を選定するという画期的な取組です。

行政の視点で事業を行うと、どうしても視野が狭くなりがちですので住民の視点から課題を掘り起こす狙いがあります。

提案を住民が直接選ぶことにより、住民の行政参画を実現しており、住民との新たなつながりが生まれています。

市区町村レベルでこうした取組をしているのは非常に珍しく、23区では杉並区も似たような取組を行っています。

SDGs推進事業

23区の中でも特にSDGsに力を入れているのが豊島区です。

「SDGs未来都市」+「自治体SDGsモデル事業」の ダブル選定は、東京初の快挙です。

「としまSDGs都市宣言」が採択され、次々と関連政策が行われています。

- 「としまみどりの防災公園(イケ・サンパーク)」で農産物や区内商店の名品などを販売する

- ファーマーズマーケットを開催し、区民の新たな日常と賑わいを創出します。

- プラスチック製容器包装を資源にするため、廃プラスチックのサーマルリサイクル(可燃ごみで焼却)を見直し、令和4年度からのプラスチック製容器包装の完全分別収集導入に向けた調査を行います。

- 池袋駅周辺の4公園を核に、SDGsになじむまちづくりを行います。

「豊島区こども未来国連」

令和4年秋に、全国で初めて自治体独自の「こども未来国連」を実施します。

「こども未来国連」では、子どもたちがSDGsの視点で豊島区の未来を考えます。

令和5年3月に行われる「こども未来国連会議」で、子どもたちが描いた 「としま未来図」を世界に向けて発信予定です。

また、SDGsをテーマに開催される2025年大阪万博での「こども未来国連会議」の参加を目指します。

北区の政策・取組

「はぴママたまご・ひよこ面接」

妊娠期から出産・子育て期にわたり、安心して子育てができるよう切れ目なく支援を行っていくため、すべての妊婦を対象に「はぴママたまご面接」を、生後 6 か月までの子どもの保護者を対象に「はぴママひよこ面接」を実施しています。

これを、新型コロナウイルス感染拡大を防止しつつ、保護者の育児不安の解消を図るため、オンラインで本格実施します。

23 区初の大河ドラマ館

シティプロモーションとして複数の区が渋沢栄一氏を取り上げていますが、北区は特に本腰を入れております。

渋沢栄一翁を主人公とする大河ドラマ「青天を衝け」の放送に合わせて、23 区初の大河ドラマ館となる「渋沢×北区青天を衝け 大河ドラマ館」をオープンします。社会の注目が渋沢栄一翁に集まる

中、国民的テレビ番組である大河ドラマを活用して、ゆかりの地である北区の PR をしていきます。

女性のためのLINE相談

新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、困難や悩み、不安を抱える女性に寄り添うために、相談体制を強化し、新たに令和4年度から「女性のためのLINE相談 To U(トゥユー)」を開設しています。

学校、仕事、子育て、家庭等に関する様々な悩みの相談に応じるもので、LINEを活用した女性のための相談事業は23 区では初となります。

また、女性のための法律相談も行っており、離婚や相続、性暴力被害、職場や学校におけるセクシャル・ハラスメント、雇用、労働上のトラブルなど、身の回りでおこる様々な問題に対して支援します。

荒川区の政策・取組

荒川区民総幸福度(都内初!)

荒川区は、幸せを実感できる区政を目指して、「荒川区民総幸福度(GAH)」の研究に取り組んできました。荒川区では、区に住んでいる人たちや、区で働いている人たちが、どれだけ幸せを感じているかを調べる指標をつくり、この指標を用いて、区民の幸福実感の向上を目指しています。

出展:荒川区民総幸福度(Gross Arakawa Happiness: GAH) – RILAC 荒川区自治総合研究所https://rilac.or.jp/?page_id=307

荒川区では、他の自治体とはひと味違う指標を用いて区政を運営しています。

それが、「荒川区民総幸福度(グロスアラカワハッピネス:GAH)」です。

日本は物質的に豊かであっても、実感としての幸福度は低いと言われています。

そこで荒川区は、だれもが幸せを実感できるまち「幸福実感都市あらかわ」の実現を目指して、幸福度の実感値を指標にして区政を運営しています。

豊かさを住民の「幸福度」で測ろうという考え方は、近年世界中で注目されてきており、荒川区の取組はその先駆的存在となっています。

新たな日常によるにぎわいの創出(23区初!)

新しい日常に適した方式へのイベントの見直しや、新しい取組により、にぎわいを創出します。

たとえば、区内最大のイベントをオンラインで開催する予定です。

注目すべき、3密を避けた非集合型の地域散策イベント「まちなかで宝探し」をバーチャル版でも同時配信する試みです。リアルとバーチャルの同時イベントは23区初です。

ふらっとにっぽり”日暮里地域活性化施設”

日暮里は繊維のまちとして有名で、ファッション関連事業や学生でにぎわっています。

令和3年度には日暮里繊維街にふらっとにっぽり(日暮里地域活性化施設)が誕生しました。

これを活用し、アート制作やファッションデザインコンテストなど、日暮里繊維街をはじめとした地域とのコラボレーション企画により更なるにぎわいを創出します。

また、「ふらっとにっぽり」内にあるファッション関連創業支援施設・イデタチ東京の卒業生が区内で事業を展開できるよう、事務所などの賃料を補助します。

ゆいの森あらかわ(視察多数!)

「ゆいの森あらかわ」は、中央図書館、吉村昭記念文学館、ゆいの森子どもひろばが一体となった、赤ちゃんから高齢者まですべての世代の方が利用できる、これまでにない新しい発想の魅力ある施設です。

出展:ゆいの森あらかわ/荒川区公式サイトhttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/a018/shisetsuannai/koukyoushisetsu/toshokan001.html

図書館・文学館・子どもひろばが融合した全国でも珍しい施設です。

「会話ができる図書館」という特徴があり、公営の図書館では珍しい飲食スペースまであります。

こどもひろばでは、科学実験やワークショップ等を開催して、子どもたちの夢や生きる力を育みます。

さらに、災害時は帰宅困難者の受け入れや、乳幼児を中心とした避難所としても活用できるよう、免震構造を採用し、発電機や備蓄倉庫も備えているなど、防災拠点としても活躍します。

単なる複合施設ではなく、住民の憩いの場として優れたつくりになっていることから、視察が多く訪れています。

板橋区の政策・取組

24 時間 365 日子どもの未来を守る相談体制

(仮称)板橋区子ども家庭総合支援センターの令和4年度開設に先行し、子ども家庭支援センターの「子どもなんでも相談」「児童虐待相談」を 24 時間 365 日受け付ける体制に整備し、子育てや児童虐待に関する相談の増加に対応します。

より多くの相談を受けることで、子どもたちやご家庭の課題解決を支援し、児童虐待の未然防止、早期発見、重篤化の防止につなげる狙いです。

「いたばし環境アクションポイント」

「ゼロカーボンシティ」(脱炭素社会)の実現をめざす板橋区では、区民・事業者・区のそれぞれが地球温暖化防止に配慮した取組を実践・継続していくための政策をいくつも展開しています。

中でも「いたばし環境アクションポイント」は、温室効果ガス排出量の削減を目的に、電気・ガスのエネルギー使用量の削減割合に応じて、ポイントを付与する事業を実施します。

ちなみにポイントは1ポイント1円相当の区内共通商品券と交換が可能です。

板橋区立中央図書館、いたばしボローニャ絵本館(視察多数!)

板橋区立中央図書館及び併設のいたばしボローニャ絵本館は、板橋区平和公園内の自然豊かな立地を生かし、開館以来区民の憩いの場となっています。また、グッドデザイン賞の受賞やボローニャ市との交流及びサラボルサ児童図書館との姉妹図書館協定締結など、『絵本のまち板橋』を実現する拠点のひとつとして、様々な取組を展開しています。

出展:「板橋 絵本のまちの中央図書館」の発売について|板橋区立図書館https://www.city.itabashi.tokyo.jp/library/oshirase/2000703.html

老朽化した図書館をリニューアルした事例です。

それだけ聞くと、どこの自治体でもよくある事例だと思いますが、板橋区中央図書館は公園と一体となった図書館づくりをテーマとして、先進的ながなされています。

例えば人工芝の広場を設け、家族連れの図書館利用のきっかけを生み出すなど工夫が見られます。

そのほかにも、上階に行くほど静かになるゾーニング、室内から公園の緑が見えつつも直射日光は当たらないような設計、館内サインを誰でもわかりやすく表示するなど、利用者目線できめ細かく丁寧な図書館づくりが評価されています。

自治体職員は図書館も管轄なので、区立図書館で働く可能性はちろんあります。

昨今はどこの自治体も図書館リニューアルに力を入れていますので、板橋区中央図書館は非常に注目されています。

練馬区の政策・取組

都区協働の虐待対応拠点

令和2年7月、都児童相談所と区子ども家庭支援センターの専門職員が協働で児童虐待などに対応する練馬区虐待対応拠点をセンター内に設置しました。

現在、虐待通告を幅広く受け付けられるよう、都区それぞれが受付窓口を設置しており、寄り添い支援が必要なものから介入・指導が必要なものまで様々な通告が寄せられています。

それらを迅速に適切な支援につなげるため、都区共通のチェックリストを用いて初期対応の振り分けを行う新たな取組を開始します。

世界都市農業サミットの成果を活かした都市農業の振興

23区でも随一の農業都市である練馬区。様々な政策で農業を振興していきます。

マルシェや果樹あるファームなど新鮮な農作物を購入できる環境や、農福連携、農業者と連携した小学校での体験学習を充実していきます。

また、農のある風景を保全・育成するために「農の風景公園」を整備し、種まきや収穫体験を通して区民に気軽に農業に触れてもらいます。

住民税業務におけるAIの本格運用開始

自治体業務へのAIの導入は続々と進んでいるものの、まだまだ高度なスキルが必要な業務には浸透していません。

特に住民税業務は、高度な専門的知識に加えて迅速かつ正確な処理が求められ、業務の効率化が課題となっていましたが、練馬区ではベテラン職員のノウハウを学習させたAIを導入するため、元年度から実証実験を進め、処理の正確性と作業時間削減効果が確認できました。

引き続き実証実験を行ったうえで、令和4年1月からAIの本格運用を開始します。

ペットボトルの「ボトル to ボトル」水平リサイクルの取組を推進

令和6年3月、練馬区はサントリーグループと「循環型社会の形成等に向けたペットボトルのリサイクルに関する協定」を締結しました。

使用済ペットボトルを利用して新しいペットボトルを作る取り組みは「ボトルtoボトル」(水平リサイクル)と呼ばれ、CO2排出量を約60%削減できると言われています。

協定に基づき、区は、回収したペットボトルをリサイクル事業者に引き渡します。

そしてサントリーグループがリサイクル事業者から原料を買い取り、再生ペットボトルとして活用することで「ボトルtoボトル」の取組を推進していきます。

足立区の政策・取組

シティプロモーション戦略(重要!視察多数!)

「シティプロモーション(広報)を担当するなら、まずは足立区に学べ!」という自治体があるほど、足立区のシティプロモーションは有名です。

私も足立区のプロモーションは何度も参考にさせて頂きました。

ぶっちゃけ、足立区はイメージが良いまちとは言えないという少し前までの世間の認識だったと思いますが、シティプロモーションの効果で大幅に改善したというデータがあるほど大きな成果をあげています。

広報物一つひとつにこだわり、区民目線で「伝わる」情報発信を目指して改善を繰り返しており、クオリティは広告代理店顔負けです。

その結果、「住民の心をつかむ自治体チラシ 仰天!ビフォーアフター」という本を出すほど!

自治体は広報が苦手なことが多いですが、足立区に倣って改善を積み重ねることが重要です。

オンライン申請手続きを大幅に増加

オンライン申請は23区でも浸透してきていますが、まだまだ申請可能な手続数は少ない印象です。

足立区では、マイナンバーカード以外でも本人確認を行えるeKYC(電子認証)機能や、必要な申請手続を案内するガイド機能等を備えた、クラウドサービスを利用した足立区独自のオンライン申請システムの導入により、23区トップレベルの200種超のオンライン申請に対応していきます。

ビューティフル・ウィンドウズ運動

割れ窓理論をもとに、小さな治安の悪化を徹底的に解消する、地域防犯力向上運動です。

事業例は次の通りです。

- 刑法犯認知件数全体の約3割を占める自転車盗について、無施錠自転車に対する警告札の取付を推進するとともに、新たに警察と連携した駐輪場などへのボイスセンサー設置による鍵かけ対策を実施します。

- 特殊詐欺対策として、自動通話録音機の無償貸与や銀行ATMへの携帯電話抑止装置の設置を推進するとともに、万引き防止対策も継続して取り組みます。

- 町会・自治会を主体とした「防犯まちづくり推進地区」の認定・支援に加え、個人及び団体も対象とした「ながら見守り」を令和2年度から開始し、防犯まちづくりの裾野を広げ、犯罪の起きにくいまちづくりを目指します。

子どもの貧困対策(先進的!視察多数!)

足立区は全国に先駆けて「子どもの貧困対策実施計画」を策定しています

足立区では子どもの貧困が問題となっているので、多方面からサポートする施策が行われています。

例えば、令和3年3月にはあだち子どもの未来応援基金を創設し、そこで得た約1.3億円の寄附を食の確保、経験・体験機会の提供、就労支援など幅広く活用。

また、「中途退学予防の強化」「中途退学後の支援」を2本柱に、子ども・若者を支える様々な機関がネットワークを形成し、専門性を生かした子ども・若者への支援を効果的かつ円滑に実施する仕組みとして若年者支援協議会を設置しました。

さらに、若年者向け専門相談窓口を設置し、医療的配慮が必要な若者への社会的自立のサポートも充実させます。

子どもの貧困は全国的に問題となっているので、率先して解決に取り組む足立区に対して視察が多数訪れています。

葛飾区の政策・取組

中小企業のIT導入推進

古くからの企業が多い葛飾区。中小企業のIT導入による経営改善を支援するため、IT導入専門相談

やIT導入促進セミナーを実施するとともに、見本市出展等経費助成及びホームページ作成経費助成を拡大して実施します。

特に3年度は、IT分野に高い知識を有する中小企業診断士による相談に加え、コンサルティング会社によるIT導入アドバイザー業務支援を活用した相談を開始するほか、IT導入を促進するためのセミナーを実施します。

花いっぱいのまちづくり

専用ホームページを作るほど力を入れているまちづくり政策です(かつしか花いっぱいのまちづくり)。

区民の地域での緑化意識を高め、自主的な活動により緑と花を区内に一層広めるような事業を積極的に展開することで、人にやさしく住みやすいまちづくりを推進します。

また、総合庁舎をはじめとする区有施設に花の植栽を行うとともに、関係機関と連携し花いっぱいの公共空間を創出します。さらに、区内事業者等で開発した「フラワーメリーゴーランド」については、設置数を区内外に増やす働きかけを継続します。

屋内温水プールを活用した水泳指導の実施

近年、雨天や低温に加え、熱中症予防対策の必要性の高まりなどにより計画的な水泳指導の実施が難しくなってきています。

また、学校プールはメンテナンスコストが大きいため負担となっています。

そこで、区総合スポーツセンターや民間事業者の屋内温水プールを活用した計画的な水泳指導の実施体制へ移行していくとともに、教員の全体的な管理のもと、複数のインストラクターも加わり、水泳指導を充実させていきます。

江戸川区の政策・取組

AIを活用した児童相談業務の効率化

特別区において増え続ける児童相談件数に対応すべく、江戸川区は世田谷区と並んで23区で最初に児童相談所を設置しました。

児童相談所においてAI技術を活用し、通話音声をリアルタイムでテキスト化する「通話音声分析・モニタリングシステム」や、一時保護や家庭復帰の基準を判断するためのシステム「リスクアセスメント支援システム」を構築することで、業務改善を図ります。

総合型地域”パラ”スポーツクラブの設立検討

障害者向けの総合型地域スポーツクラブの設立を検討しています。

これまで障害者向けのスポーツ施設は従来の施設の付属として扱われることが多かったですが、特化したパラスポーツクラブの設立が検討されています。

さまざまな世代の障害者が継続的に運動やスポーツに取り組む機会を創出する目的です。

えどがわ ゼロ・エミッション・パーク

東部交通公園を温室効果ガス排出実質ゼロ(緩和策)と災害対策機能(適応策)を兼ね備えたモデル公園「ゼロ・エミッション・パーク(ZEP)」として整備します。

地球温暖化による海抜上昇の影響を23区で最も強く受ける江戸川区では、こうした公園施策など身近な設備をつかって気候変動への理解を区民に広める狙いがあります。

えどがわ ゼロ・エミッション・パークにはソーラー発電やEV充放電蓄電池などを設置し、地球温暖化を抑制します。

特別区の政策・取組まとめ

以上、各区の代表政策をお伝えしました。

あくまでこれらは抜粋であり、とてもここでは書ききれないほど多種多様な施策であふれております!

もちろん、この記事で紹介した政策を知っておくだけでも、他の受験生と圧倒的な差を付けることができると思います。

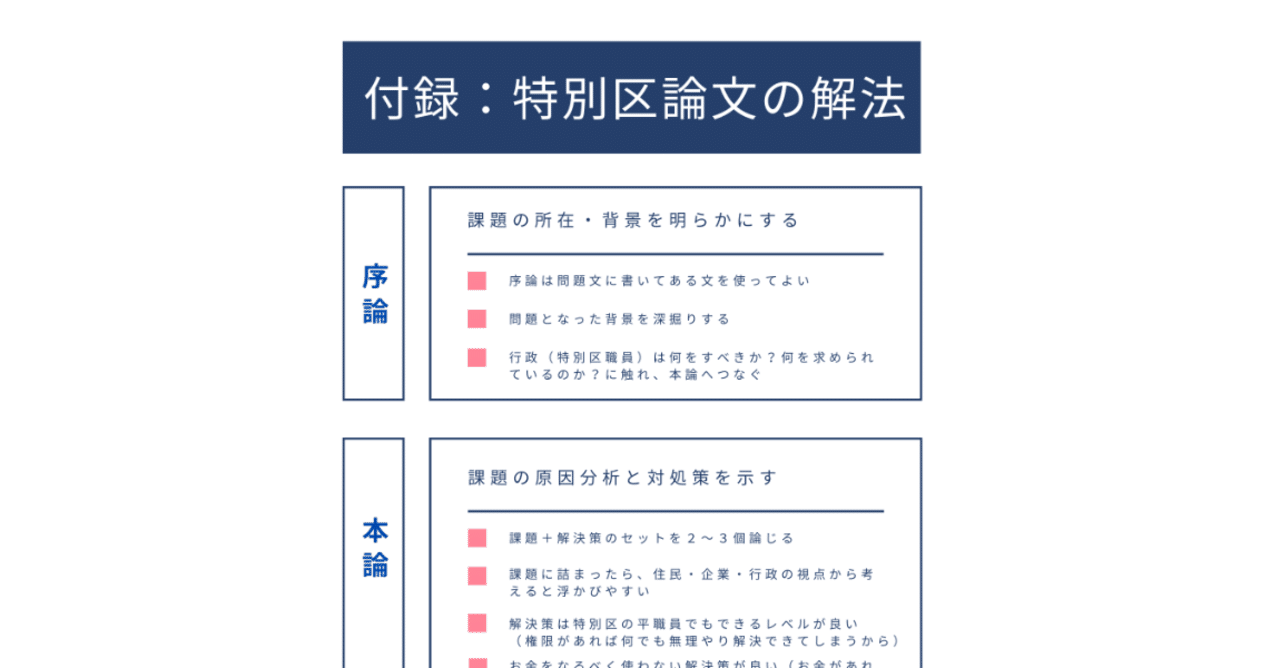

あとは論文で出そうなテーマを一通り押さえておけば万全です!

論文はその時のコンディションや出題テーマによって大きく点数が揺らぐ科目なので、模範解答をいくつも覚えておくことで非常に安定します。

政策へ理解は、職員になった後も活きますので今のうちしっかりと理解しておきましょう!

あなたの合格と幸せな未来を願っています!