特別区はその名の通り、ふつうの自治体とはちょっと違った特別な自治体です!

過去の特別区の試験では、ふつうの自治体との違いが出題されたことがありますので、受験生はぜひとも押さえておきたいところです!

そこで今回は、「特別区の基礎知識」と「ふつうの自治体との違い」について徹底解説していきます。

これを読んで他の受験生と差をつけましょう!

特別区ってそもそも何?

特別区は、全国都道府県の中で東京都にだけにある基礎自治体です。

※基礎自治体とは行政区画のなかで最小の単位の自治体のこと。住民と最も近い。

ふつう、基礎自治体といえば市町村ですが、東京都にだけ「特別区」という基礎自治体が存在します。

特別区に該当するのは東京23区とよばれる23個の自治体です。

- 千代田区

- 中央区

- 港区

- 新宿区

- 文教区

- 台東区

- 墨田区

- 江東区

- 品川区

- 目黒区

- 大田区

- 世田谷区

- 渋谷区

- 中野区

- 杉並区

- 豊島区

- 北区

- 荒川区

- 板橋区

- 練馬区

- 足立区

- 葛飾区

- 江戸川区

23区は東京都の中心的な基礎自治体なので、神奈川県に対する横浜市、愛知県に対する名古屋市のようなものだと思ってください。

23区はそれぞれまったく別の自治体ですが、どこの区の職員になるにしても「特別区職員採用試験」に合格する必要があります。

「特別区職員採用試験」に合格した後に千代田区、港区など、それぞれの区個別の試験を受け、合格したらその区に採用内定となります。

つまり、特別区職員採用試験に合格したとしても、就職できるのは23区のうち1区だけです。

もちろん、後から別の区へ移ることはできません。

採用試験については以下の記事で詳しく解説しますので、ご覧ください。

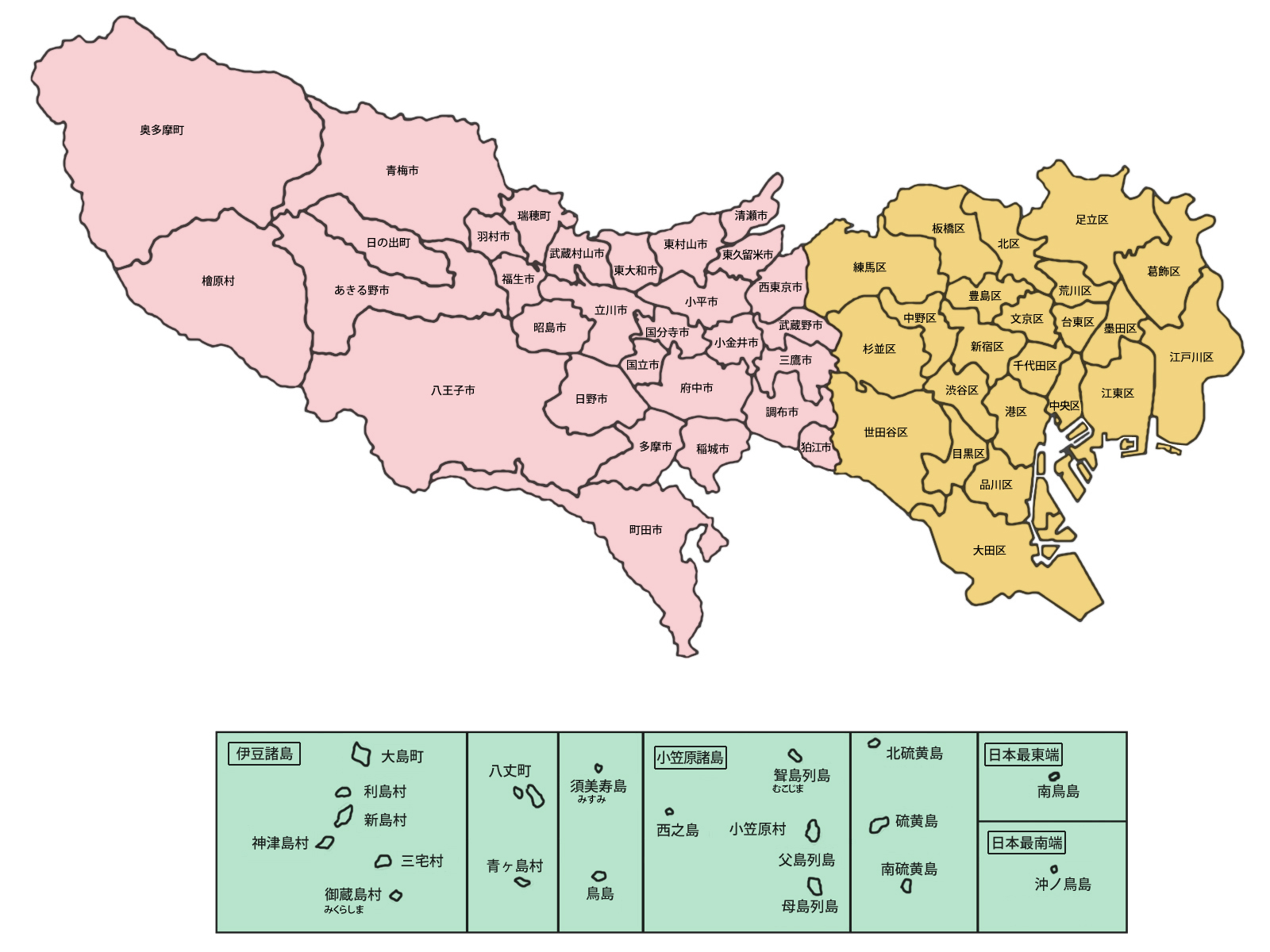

特別区の場所

まずは特別区の地理について見ていきましょう。

下図が、東京都全体を表したイラストです。

左側のピンク色の部分が東京都の市町村部、いわゆる多摩地域ですね。

下の青部分が小笠原諸島などの島しょ部です。

そして右側の黄色い部分が特別区です。

このように、東京都は「区部」「市町村部」「島しょ部」の大きく三つに分けることができます。

ちなみに東京都庁の職員は、特別区だけではなく、市町村部、島しょ部も管轄範囲・転勤範囲になります!

さて、見ていただければ分かる通り、東京都の面積の半分以上は市町村です!

特別区が占める面積は東京都全体のおよそ28.6%しかありません。

東京といえば中心部である23区ばかり目立ちますが、実際の面積では意外と23区は小さいのです。

では、特別区だけをさらに拡大してみてみましょう。

これが特別区の全体図です。小さい頃から東京に住んでいるという方でも、意外とじっくりとみる機会はなかったかもしれません。

ざっと見てみると、いわゆる下町といわれている地域が北部に多く、大企業や政府主要機関が南部に多い傾向があります。

データでみる特別区

東京都の人口は約1,400万人で、そのうち約7割が23区に住んでいます。

これはスイスやフィンランドの人口を上回ります!

面積は約3割なのに、人口の約7割が特別区に集中しているのがポイントです

ひとつの国の人口よりも多くの人々がこの小さな地域に集まっています。

また、歳入は23区合計でを4兆を軽く超えます。大抵の途上国の国家予算をはるかに上回る額です。

多くの人々を惹きつける魅力的な都市であり、エネルギーに満ち溢れている都市、それが特別区です。

他の自治体と特別区の違い

難しい言い方をすると、特別区は「特別地方公共団体」です。

一般的な市町村は「普通地方公共団体」ですが、いろいろな面で「普通」ではないので、「特別」地方公共団体に指定されています。

では、どんなところが「普通」じゃないのか? 主にこんなものがあります。

- 上下水道の管理は都が行っている。(ふつうは基礎自治体が行う)

- 消防の管理は都が行っている。(ふつうは基礎自治体が行う)

- 都区財政調整制度により、23区間で財源の調整が行われる。

上下水道の管理や消防は、23区各自が行うよりも都が一括して行うほうが効率がいい、さらに、大都市行政の一体性及び統一性を確保するために東京都が管轄しています。

したがって、特別区は上下水道・消防組織を持っていません。

23区はそれぞれ比較的ちいさな自治体なので、たしかに効率的ですね。

また、23区には財政格差を是正するために、都区財政調整制度というものがあります。

これは過去に試験で出されたので必ず覚えてください!

都区財政調整制度は、「都区間の財源配分」、「特別区相互間の財源調整」を行う制度です。

ザックリ言うと、23区の財政格差をなくす制度です。

仕組みを説明します。

ふつうの自治体は「固定資産税」、「市町村民税法人分」、「特別土地保有税」が市町村税としてその自治体に納められます。

しかし特別区では、それら3つの税が東京都に納められます。

そして東京都はこれら3つの税をベースにして、特別区それぞれの財政需要に応じて「特別区財政調整交付金」を交付します。

つまり、「本来それぞれの区に入るはずの3つの税金が東京都に納められ、その後、東京都はそれぞれの区の財政需要に応じて分配する」という仕組みです。

対象になっている「固定資産税」、「市町村民税法人分」、「特別土地保有税」は、土地の値段や大企業の有無によって大きく税収が変わってきます。

そうなると港区や渋谷区といった都市部の税収がものすごく高くなる一方で、下町区の税収が少なくなってしまいます。

それでは格差が大きすぎるということで、東京都がいったん回収してから再分配する仕組みになっています。

つまり23区の財政格差を是正する狙いがあります。

23区は財政格差がとても大きいことが問題になっており、おもに北部に貧しい区が多く、南部に裕福な区が多い状況です。

北部を中心に「特別区財政調整交付金」に依存している特別区がいくつもあります。

普通の県や市町村では許されないような制度ですが、23区は多くの人や企業が集積する大都市で、財政格差が極めて大きいことからこのような制度が取られています。

以上にように、普通の地方公共団体にはない制度が特別区にはあります。

面接で「普通地方公共団体との違いはなにか?」を聞かれた事例もありますので、ぜひ次の3つは覚えておきましょう!

- 上下水道の管理は都が行っている。(ふつうは基礎自治体が行う)

- 消防の管理は都が行っている。(ふつうは基礎自治体が行う)

- 都区財政調整制度により、23区間で財源の調整が行われる。

政令指定都市にも〇〇区があるけど、特別区とは違うの?

さいたま市大宮区、川崎市幸区、横浜市緑区など、政令指定都市にも〇〇区があります。

実はこれ、名前こそ似ていますが特別区とは全く別モノです!

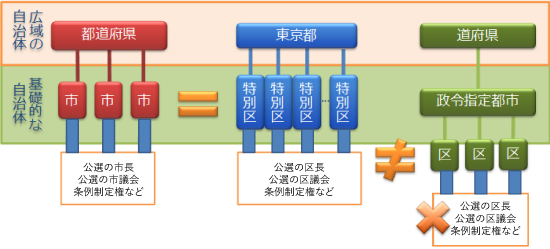

次の図をご覧ください。

特別区は市町村と同じ基礎的な自治体です。

したがって、首長がいますし、議会もあります。

条例の制定権もあります。

消防や上下水道をもっていないだけで、普通の市と同列の自治体です。

一方で、政令指定都市にある〇〇区は基礎自治体ではありません。

政令指定都市は広すぎるので、区という単位に分割することで行政サービスを行き渡らせようとしています。

ですので、それぞれの区に独自の権限はありません。政令指定都市の区は「行政区」と呼ばれており、東京都の「特別区」とは明確に区別されています。

たまたま特別区も政令指定都市も「〇〇区」というネーミングを使っていますが、実態は全く別物なので注意してください!

めちゃくちゃ紛らわしいので別の呼び方をしてほしいです!笑

魅力的な大都市、特別区

特別区にはそれぞれの区が、時に協力し、時に競争して共に繁栄していくという文化があります。

どの区にも独特の魅力があり、伝統を守りつつも新しいことにも積極的に挑戦するという意気込みがあります。

一流企業から転職してきた方でさえ口を揃えてやりがいを感じると話すほどです。

転勤リスクもなく、福利厚生も充実しているので、合格を勝ち取れば素晴らしい生活が待っています!

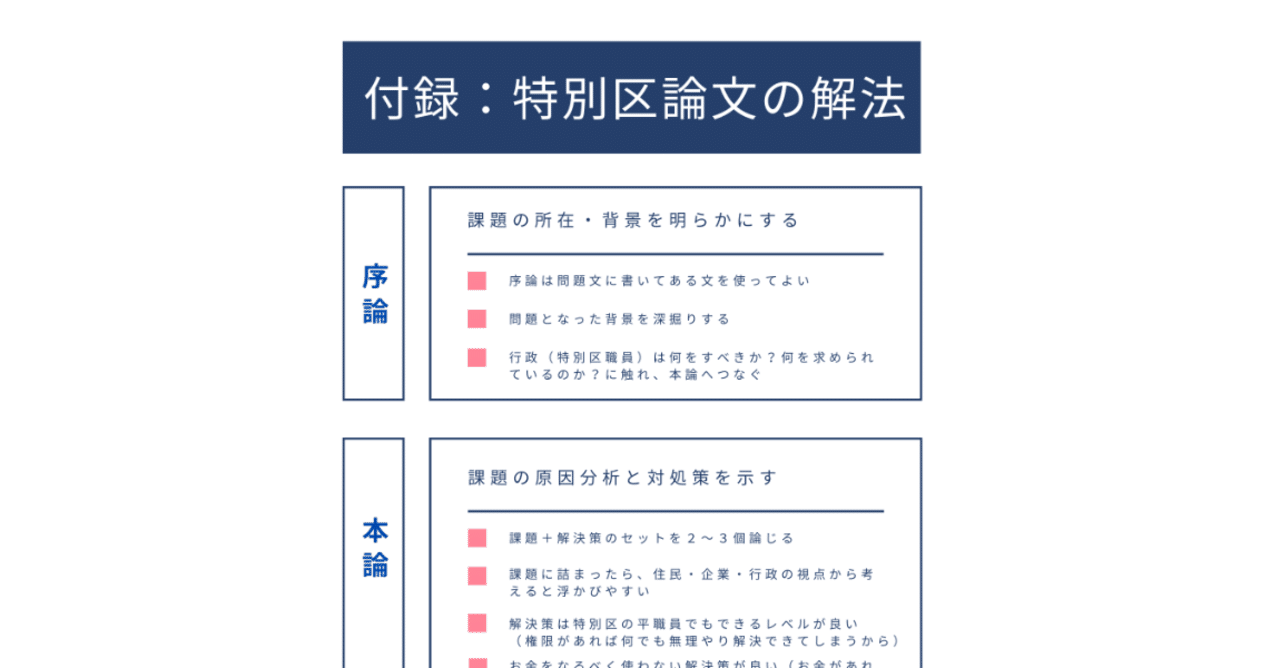

一方で、合格するためには最も配点が高いと言われている論文を避けては通れません。

正直なところ、わたしが受験生のときに一番苦手だったのが論文です。

試験本番の疲れと緊張の中で、出題テーマを読んで、課題を整理して、解決策を考えて、構成を組み立てて、時間内に書き上げる。

正直言って、かなり無茶なことが求められていますよね・・・

そこで先輩合格者の教えから、「あらかじめ論文テーマに対して解答集をインプットしておいて、試験本番ではアウトプットするだけ」という作戦をとりました。

この作戦を使うことで、論文の出題文を読んで「ああ、このテーマね。それならこう書けば正解だ」と反射的に答えることができるようになりました。

つまり、論文を択一試験のようにスラスラと反射的に答えられるようにしたのです。

この「論文の択一試験化」のおかげで論文の不安がまったく無くなり、本番でも余裕をもって解けたことで合格を勝ち取れました。

解答集をインプットすることで、反射的にスラスラ書ける「論文の択一試験化」は、ここ数年多くの合格者に人気の方法なので非常におすすめです。

インプットにつかえる定番の解答集はこちらです。出題の確率が高くて難しいテーマの「デジタル化推進」が無料で全公開されているので、合格するためにも必ず見てください。

論文はその時のコンディションや出題テーマによって大きく点数が揺らぐ科目なので、解答をいくつも覚えておくことでかなり安定するのが非常におおきなメリットです!

それでは、あなたの合格と幸せな未来を願っています!