この記事では、特別な経験や資格がいらない、いわゆる一般的な公務員である「事務職」試験についてお伝えします。

「公務員の社会人採用って難しいんでしょ?」

「倍率が高そう・・・」

多くの人はそう思います。

しかし、 「特別区の」経験者採用に限ってはむしろ逆です。

政令指定都市や都道府県庁の倍率は20~40倍がふつうですが、特別区はたったの3~8倍です!(参考までに、2023年度のさいたま市の経験者採用は43.6倍でした)

実際に過去の倍率を見てみましょう。

| 年度 | 特別区経験者1級職 (社会人経験4年以上) | 特別区経験者2級職 (社会人経験8年以上) |

|---|---|---|

| 令和6年度 | 3.0 | 4.4 |

| 令和5年度 | 4.0 | 6.4 |

| 令和4年度 | 6.0 | 7.9 |

| 令和3年度 | 7.6 | 12.9 |

特別区はトップクラスの人気自治体ですが、毎年大量に社会人経験者採用を行っているので、低倍率の売り手市場が続いているのです。

さらに、ここ数年はさらに採用人数を増やしていますので、倍率が大幅に下がりました!

特別区は全国でも珍しく経験者優遇の自治体ですので、公務員への転職希望者にとって最高の穴場になっています!

さて、そんな特別区ですが、少し変わった採用方式をとっています。

というのも、特別区(東京23区)はそれぞれ独立した自治体ですが、職員採用試験は一括して行っているのです。

たとえば、

「千代田区の職員になりたい!」

「渋谷区の公務員になりたい!」

「世田谷区で公務員としてはたらきたい!」

といったように、23区のどこかの公務員になりたい場合、まずは23区の合同試験である「特別区採用試験」に合格する必要があります。

そして「特別区採用試験」に合格した後に千代田区や世田谷区など、それぞれの区の面接試験を受けて合格すればその区に採用内定という流れになります。

といっても、まだよく分からないと思います!笑

そこで今回は、特別区の経験者採用について初めての人でも分かるように徹底解説します!

それだけではなく、特別区を受けるにあたって「絶対に知っておくべき知識」や「試験の正しい対策法」までお伝えします!

- 年齢制限実質なし(59歳以下が対象)

- 社会人経験年数が必要(最低4年間)

- 教養試験、職務経歴論文、課題式論文、面接試験が試験科目

- 特別区経験者採用試験に合格した後に、各区の試験がある

- 希望の区に採用されるには、上位合格を目指す必要がある!

- 教養試験は足切りだけ

- 1次試験は論文の配点が非常に高い

☆論文と面接対策が非常に重要!

☆ちなみに31歳以下でしたら、Ⅰ類採用試験も受験可能です。ただし経験者採用と併願できませんので、どちらか選んで受験することになります。

特別区経験者採用試験(事務職)の2つの採用区分と受験資格

特別区の経験者採用は、職務経験年数に応じて次の2つの区分が設けられており、それぞれ受験資格が異なります。

※厳密に言うと3級職もありますが、児童職以外での募集は無いので割愛します。

どちらも試験日程はまったく同じで、試験内容もほぼ同じです。

ただし、採用人数と応募条件が違いますので当然、記事冒頭で示したとおり倍率は異なります。

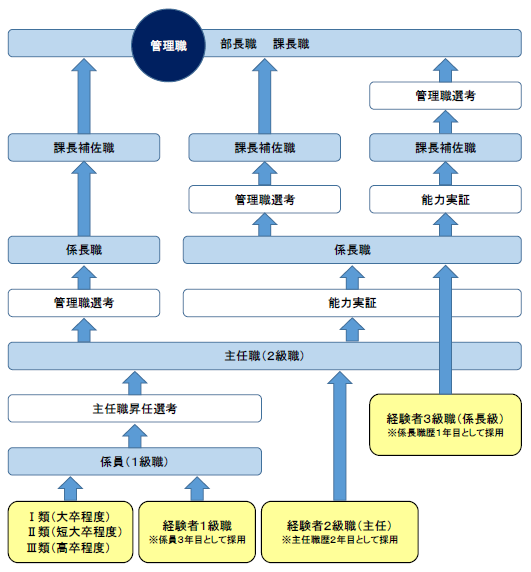

さて、1級職、2級職といわれても何のことかピンとこないかと思うので解説します!

次の図をご覧ください。

通常、採用されたら係員(1級職)からスタートしますが、2級職採用の場合はいきなり主任からスタートできます。

本来ですと主任になるには在職年数と(面倒な)昇任試験に合格する必要があります。

しかし2級職採用ならば、それらを飛ばしていきなり主任になれます!

一方、経験者1級職採用は職歴3年目として採用されます。

ですので、新卒採用よりも給料ベースが高い上に、昇任試験を早く受験できるというメリットがあります!

受験資格

専門的なスキルや資格はいりません!

次の年齢制限、職務経験年数の両方を満たせば受験できます。

年齢制限

1級職、2級職ともに採用年の4月1日時点で59歳以下の人が対象です。

たとえば、令和6年度に試験を受験する場合、就職する2025(令和7年)年4月1日時点で59歳ならば受験できます。逆に、受験時に59歳でも翌年の4月1日までに60歳になる方は、受験できません。受験時の年齢ではないのでご注意ください。

職務経験年数

会社員又は自営業者等としての職務経験が必要です。

必要年数は以下の通りです。

職務経験には、特別区以外の地方公共団体や、国家公務員として働いた期間も業務従事歴に該当します。

一方で、大学院の在学期間は業務従事歴に該当しません。

多くの自治体では公務員としての職歴は考慮されませんが、特別区はしっかりと考慮されます!

ですので、公務員から公務員へ転職を希望する方にとって大変有力な転職先になります!

そのほか、「これって業務従事歴に含んでいいの?」などといった細かな疑問は、特別区の採用公式ページの経験者採用試験・選考Q&Aをご覧ください!

特別区経験者採用試験の独特な採用システムについて解説

採用内定までの流れについて解説します。

ザックリいうと、採用までに以下5ステップが必要です。

1級職採用も2級職採用も同じ流れです。参考までに令和7年度のスケジュールを載せています。

- 特別区採用試験の受験申込(6/26~7/17)

- 特別区採用試験を受験(1次:9/7、2次:11/1~11/9)

- 特別区採用試験に合格(11/21)

- 区面接の受験(11/21〜)

- 区面接の合格(内定)

ご覧いただければわかる通り、「特別区採用試験」と「各区面接」の2段階に試験が分かれています。

冒頭でも触れましたが、特別区職員採用試験に合格しただけでは、まだどこの区の職員になるかは決まっていません。

その後の区面接に合格してはじめて採用内定になります。

では、令和6年度のスケジュールを基に採用内定までの流れを見ていきましょう。

- 6/26試験・選考案内・申込書の配布開始日

- 6/26~7/17受験申込

原則インターネット申込。行きたい区を第1希望~第3志望まで書く。また、この段階で「職務経歴書」を提出する。

- 9/71次試験

試験 時間 内容 教養試験

(五肢択一式)105分 【1級職】35題解答

(30題必須解答、15題中5題選択解答)

【2級職】35題解答

(32題必須解答、12題中3題選択解答)職務経験論文 90分 課題式(1題必須解答)

1200~1500字課題式論文 90分 課題式(2題中1題選択解答)

1200~1500字 - 10/241次試験合格発表

合格通知に2次試験の試験日、集合時間および試験会場が載っている。

- 11/1~11/92次試験

個別面接(人物及び職務に関連する知識等について)。

いわゆる人事院面接。 - 11/21合格発表

- 11/21~区面接

合格順位、希望区等を考慮し、特定の区から面接の連絡がある。

※自分で面接を受けたい区を選ぶことはできない。 - 採用内定

受けた区から採用内定連絡がくればおしまい。

このように、特別区採用試験を受験して合格したあとに、それぞれの区の面接試験が始まります。

国家公務員試験の官庁訪問のように、自分からどの区を受けるか選ぶことはできません。

合格順位が高い人から優先的に希望区から面接オファーの連絡がきます。

そして、その面接を突破すれば採用内定になります。

もし区の面接で残念な結果になったとしても、次に適切な区からまた面接案内の連絡がきます

その面接で合格すれば採用内定、だめならその次の区から面接案内がくる…この繰り返しです。

区面接についてはけっこう複雑なので、こちらの記事で解説しています。

2級職採用試験の場合、区面接は一発勝負!

経験者1級職採用とは違い、2級職採用の区面接は一発勝負なので注意が必要です。

しかし、ほぼ意向確認の場なので、不合格になることは滅多にありません。自信をもって臨んで大丈夫です!

特別区経験者採用試験(事務職)の倍率

特別区はとても人気の自治体ですが、採用人数が多いので倍率はかなり低めです。

大手企業キャリア採用の倍率が平気で数十倍、数百倍であることを考えると、特別区は完全に売り手市場です!

| 年度 | 特別区経験者1級職 (社会人経験4年以上) | 特別区経験者2級職 (社会人経験8年以上) |

|---|---|---|

| 令和6年度 | 3.0 | 4.4 |

| 令和5年度 | 4.0 | 6.4 |

| 令和4年度 | 6.0 | 7.9 |

| 令和3年度 | 7.6 | 12.9 |

特別区経験者採用 事務職の倍率をひも解く

特別区は1次が筆記試験で、2次が面接です。

それぞれの試験倍率を分けてみることで、特別区が何を重視しているのかが見えてきます。

〇特別区1級職(社会人経験4年以上)事務の倍率

| 年度 | 第1次試験 | 第2次試験 | ||||

| 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |

| 2024(R6) | 1,165 | 672 | 1.7 | 627 | 385 | 1.6 |

| 2023(R5) | 1,146 | 561 | 2.1 | 524 | 289 | 1.8 |

| 2022(R4) | 1,287 | 436 | 3.0 | 424 | 215 | 2.0 |

| 2021(R3) | 1,302 | 315 | 4.1 | 305 | 172 | 1.8 |

| 2020(R2) | 1,247 | 311 | 4.0 | 298 | 155 | 1.9 |

| 2019(R1) | 1,601 | 337 | 4.8 | 322 | 173 | 1.9 |

〇特別区2級職(社会人経験8年以上)事務の倍率

| 年度 | 第1次試験 | 第2次試験 | ||||

| 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |

| 2024(R6) | 744 | 334 | 2.2 | 319 | 168 | 1.9 |

| 2023(R5) | 720 | 244 | 3.0 | 225 | 112 | 2.0 |

| 2022(R4) | 695 | 220 | 3.2 | 211 | 88 | 2.4 |

| 2021(R3) | 762 | 159 | 4.8 | 154 | 59 | 2.6 |

| 2020(R2) | 809 | 181 | 4.0 | 173 | 57 | 3.0 |

| 2019(R1) | 870 | 185 | 4.8 | 181 | 61 | 3.0 |

これが辞退者を省いた、試験ごとの実質倍率になります。

1級職と2級職、いずれも1次試験の倍率は下降傾向にある一方で、2次試験の倍率は横ばいです。

つまり、「筆記試験よりも面接試験を重視する傾向に変わってきている」ということです。

Ⅰ類採用とまったく同じ傾向です

端的に言えば、人物重視の採用に変ってきています。

従来は「勉強ができる=事務仕事ができる」人を重視していましたが、近年の行政はコミュニケーション能力を求められる場面がとても多くなりました。

したがって、面接試験が重視されるようになってきたのだと考えられます。

とくに経験者は、企業や団体との交渉・折衝の仕事を任されることが多いです

また、特別区の経験者採用試験では、職務経歴書、職務経験論文、課題式論文といった、「書くスキル」が非常に求められます。

最終合格判断には1次試験の成績も使われますので、2次試験の面接だけではなく論文でも高得点を取ることが重要です。

ですので、1次試験2次試験どちらの合否にもつかわれる論文は、合否に直結する勝負どころといえます。

希望区に行くには倍率が一気に上がる

公表されている倍率はあくまで「特別区採用試験の倍率」です。

つまり、その後の区面接の倍率は含まれていません。

区面接でも当然合格不合格はありますし、人気の区は区面接が本番だと言っても過言ではありません。

たとえば、一番人気のX区の採用予定人数が40人だったとします。

合格者2000人のうち、200人がX区を第一希望にしていた場合、X区の倍率は単純に5倍ということになります。

ですので、公表されている倍率は「どこでもいいからとりあえず、どこかの区に採用される倍率」ということになります。

希望する区に採用されるには上位合格して区面接の挑戦権を得ることが必要なので、万全の対策が必要です。

絶対に知っておくべき特別区経験者採用試験の特徴と試験対策!

特別区Ⅰ類と特別区氷河期採用とは併願ができない

試験案内にも明記されていますが、「特別区Ⅰ類採用試験」と「就職氷河期世代を対象とする特別区採用試験」とは併願ができませんのでご注意ください。

申し込み時点で職務経歴書を書く必要がある

これは非常に重要なポイントですが、申し込み段階で「職務経歴書」を書かなければいけません。

特別区の社会人経験者採用では、氏名や年齢のほかに、職務経歴書の入力が求められます。

この職務経歴書、ただの履歴書かと思いきや、詳細な志望動機や自己アピールポイントなども書く必要があります。

しかもここで書いた内容が面接試験で使われます!

ですので、急いで作った粗がある職務経歴だと、面接でとても困ります!

受験申込開始から〆切まで期間はありますので、焦らずじっくりと、面接を見据えて記入することが重要です。

当然ですが、早く提出したからといって評価に影響することはありません。

設問は全部で4問。

例年ほぼ同じなので、今のうちに考えておくといいかも知れません。

- あなたが特別区職員を志望する理由を、あなたのこれまでの職務経験や専門知識を踏まえ、携わりたい職務と、その職務を通じて実現したいことを交えて入力してください。(320文字以内)

- あなたが、特別区が求める「自ら考え行動する人材」に当てはまる人物であることを、今までの職務経験をもとに入力してください。(320文字以内)

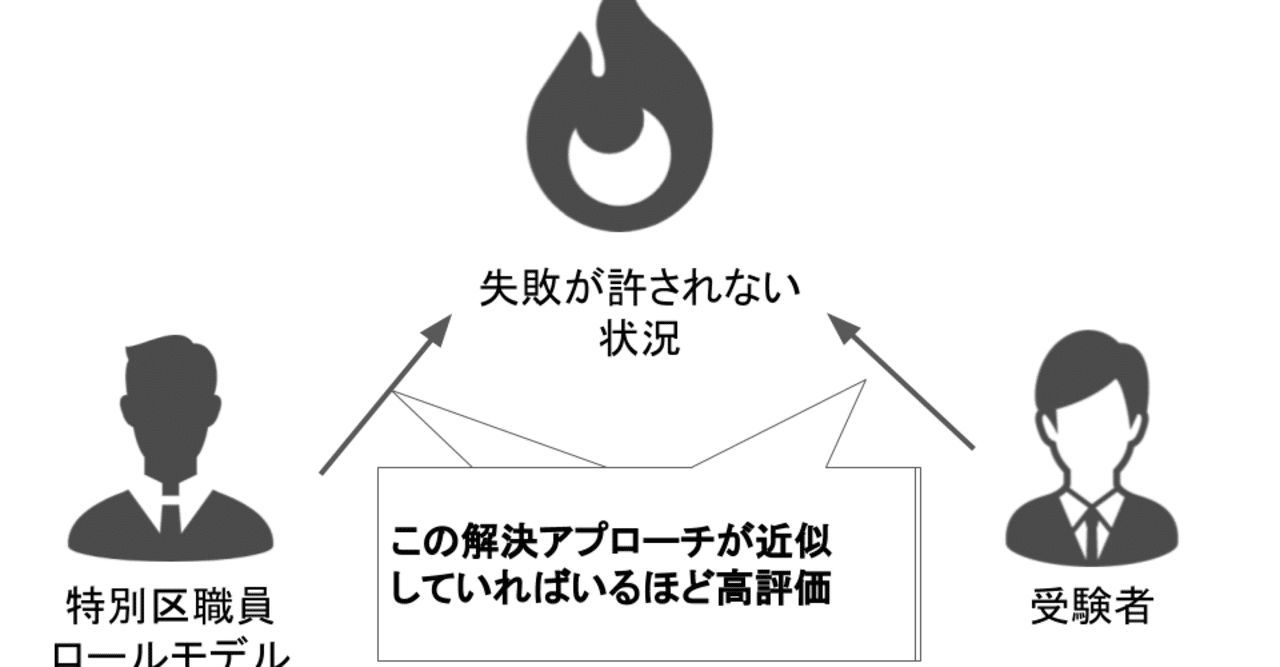

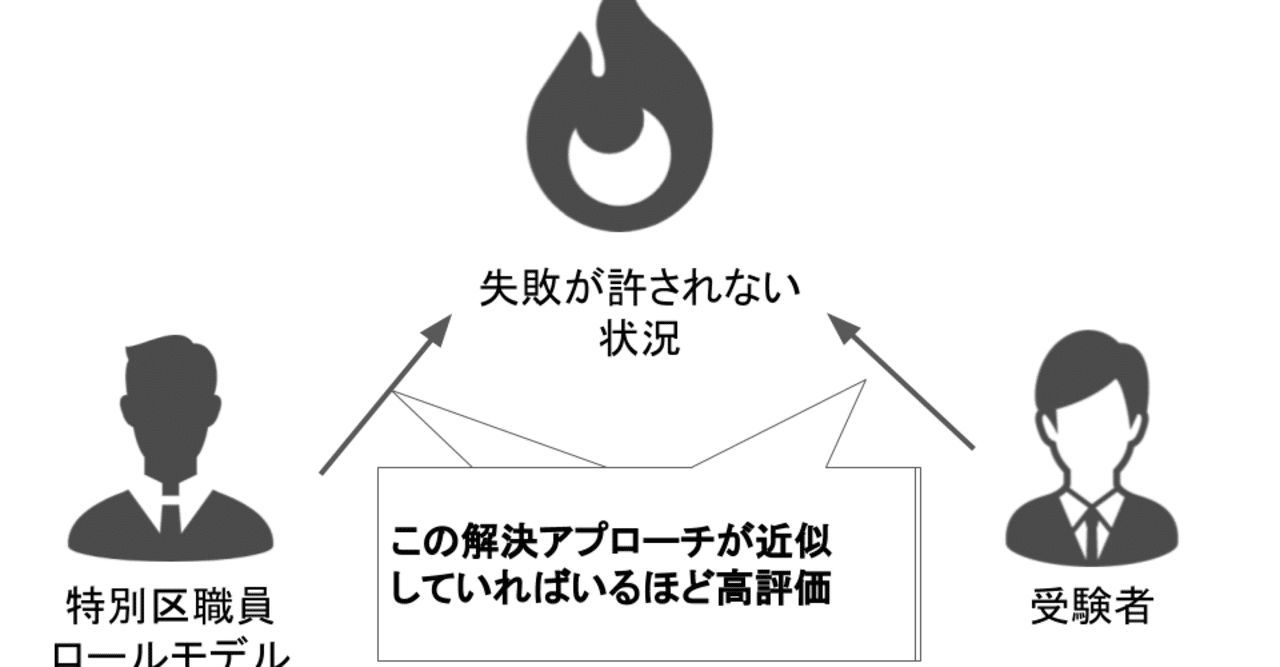

- 今までの職務経験の中で失敗の許されない状況に直面した際、それをどのように解決に導いたか入力してください。(320文字以内)

- 【1級職】今までの職務経験の中で、あなたがチーム(組織)として達成したことを、あなたのチームにおける役割や、どのようにチームに貢献したかを交えて入力してください。 (320文字以内)

【2級職・3級職】今までの職務経験の中で、あなたが部下や後輩の指導・育成にあたった際、最も重視した点を入力してください。 (320文字以内)

なお、1問目の質問だけ令和5年度から若干文言が追加されています。

太字アンダーバー部分が追加されました。

職務経験や専門知識を書くことが必須となりましたので、注意が必要です!

職務経歴書の詳しい対策は定番のコアテキストでしっかり行いましょう。

希望の区に採用されるためには上位合格する必要がある!

特別区(東京23区)は、それぞれ独自の魅力やアピールポイントがあります。

たとえば港区と葛飾区はイメージが全然違いますし、渋谷区と千代田区はムードが真逆です。

ですが、どちらも特別区です。

そして、どちらの職員になるにしてもこの特別区職員採用試験を突破する必要があります。

希望の区に採用されるには特別区職員採用試験で上位合格することが条件です。

特別区職員採用試験はそこまで難易度が高くありませんが、上位合格して希望の区への採用を目指す場合、一気に難易度が上がります。

ですので、これからお伝えする職務経験書から論文、面接までしっかりと攻略していきましょう!

特別区経験者採用試験(事務職)の第1次試験の傾向と対策

教養試験

一般的な公務員試験とほとんど変わらないスタンダードな科目です。

特別区Ⅰ類採用(大卒程度)試験と出題範囲は同じですが、難易度はかなり低めです。

したがって、「地方初級(高卒程度試験のこと)の過去問題集」もしくは「特別区Ⅰ類(大卒程度のこと)の過去問集」を使って対策するのがいいでしょう。

「地方初級の過去問題集」は最低限の労力で対策ができるため、時間が無い方はこちらで十分です。

おすすめは定番の「過去問350」です。

時間が十分にある人は、ややレベルが高いですが「特別区Ⅰ類(大卒程度のこと)の過去問集」を使うことで高地トレーニングのような感覚で実力をつけることができます。

その場合も定番の「過去問500」がおすすめです。

基本的には「高卒程度の過去問題集」で十分です。

まずは過去問で感覚をつかみ、その上で参考書で補強する流れが鉄板です。

ちなみに教養試験は足切りにしか使われません。

満点だろうが、ボーダーギリギリだろうが、合格判断には使われないことが明記されています。

一次試験の合格につかわれるのは、職務経歴論文、課題式論文だけです。

論文の点数で勝負が決まりますので、教養対策はほどほどにし、論文に注力するのがベストな戦略といえます。

職務経歴論文

- 時間:1時間30分

- 1題必須解答

- 1,200 字以上 1,500 字程度

おそらく、今までの人生で書いたことがないジャンルの論文だと思います。

過去の出題は以下の通りです。

【2024年】

行政におけるコンプライアンスの重要性について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場で論じてください。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

【2023年】

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場での取組について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場として論じてください。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

【2022年】

職場の活性化について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場として論じてください。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

※ 採用区分とは、 1 級職は係員の業務を行う職、 2 級職(主任)は係長職への昇任を前提とした係長職を補佐する職、 3 級職(係長級)は係長、担当係長、主査又はこれに相当する職とする。

2021 仕事における目標設定と振り返りについて、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分※における立場として論じてください。

2020 仕事の優先順位について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて採用区分における立場として論じてください。

2019 職務上のトラブル対応について、あなたのこれまでの職務経験を 簡潔に述べてから、その経験を踏まえて論じてください。

2018 職務を進める上での課題解決に向けた取組について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて論じてください。

2017 業務執行上のリスク対応について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて論じてください。

2016 職場における創意工夫について、あなたのこれまでの職務経験を簡潔に述べてから、その経験を踏まえて論じてください。

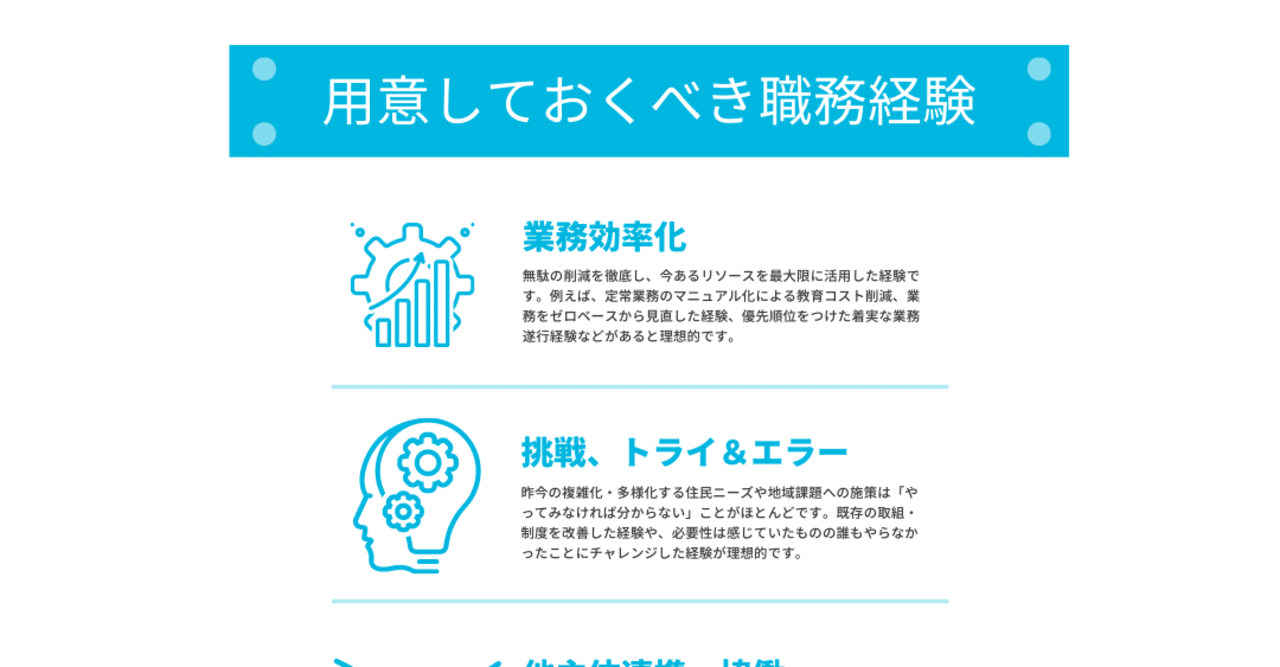

過去の傾向から、「仕事への考え方」「仕事への姿勢」が問われます。

「職務経歴」論文なので、これまでのあなたの職務経歴をアピールしつつ、論題について客観的に述べる必要があります。

ありがちなのが、エントリーシートの自己PR欄みたいに書いてしまうこと。

あくまで論文なので、テーマについて客観的に論じる必要があります。

つまり職務経験から得られた示唆・学びを抽象化して、一般論に落とし込んで論じる必要があります。

一見難しそうですが、型をインプットすれば意外とスラスラ書けるようになります。

職務経歴書の書き方は、こちらのテキストが定番なので間違いありません。

書けば書くほど整った文章を短時間で書けるようになるので、型をインプットしたら練習あるのみです!

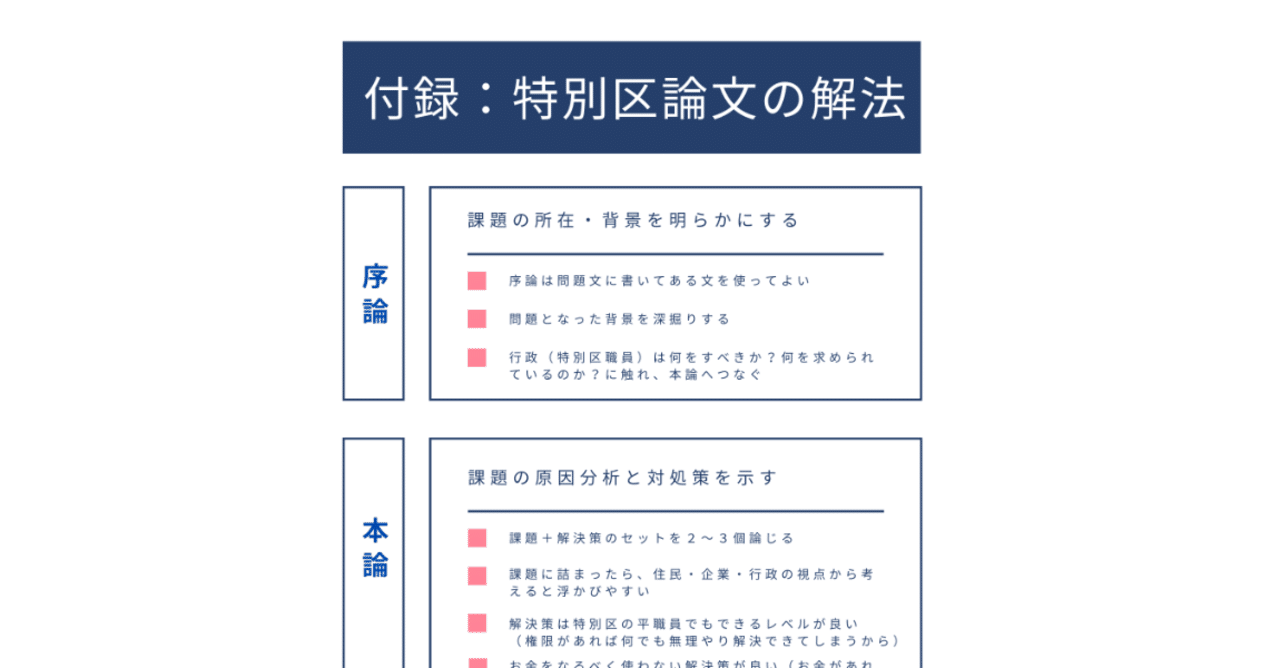

課題式論文

- 時間:1時間30分

- 2 題中 1 題選択解答

- 1,200 字以上 1,500 字程度

経験者採用の山場ともいえるのが課題式論文です。

上位合格して希望区に行きたいなら論文ができるのは当たり前で、さらに高得点を取らなくてはなりません。万全の対策が必要です。

また、面接が苦手な方は、論文で稼げるだけ稼ぐことが必要です。

では、さっそく過去の出題例を確認しましょう。

2024年

2 題中 1 題を選択すること。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

1 特別区の広報におけるSNSの利活用と課題について

2 業務におけるタイムパフォーマンス向上について

2023年

2 題中 1 題を選択すること。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

1 図書館機能の充実について

2 これからのイベント実施のあり方について

2022

1 シティプロモーションについて

2 複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について

2021

1 インターネットを活用した誰もが利用できる行政手続に向けた取組について

2 持続可能な財政運営と区民サービスについて

2020

1 住民意識の多様化と自治体職員の役割について

2 若者の区政参加と地域の活性化について

2019

1 組織力の向上について

2 地域コミュニティの活性化について

2018

1 行政運営の効率化と信頼性の確保について

2 区民への情報発信のあり方について

2017

1 区政運営における区民との協働について

2 最少の経費で最大の効果を生む区政運営について

2016

1 区民ニーズの把握と施策への反映について

2 グローバル社会の進展に伴う行政運営のあり方について

テーマが2つ提示されますので、そのうち一つを選択して論述することになります。

論文の配点があまりに高いので、テーマを複数用意することで受験者のリスクを分散したい意図があります。

過去の傾向から「行政課題」「行政と地域のかかわり」「行政運営のありかた」が問われます。

これらは細かい意識や法令を知らなくても論述できる一方で、行政とはどうあるべきか、しっかりと理解して考えを述べる必要があります。

とはいえ、どう対策したらいいかハッキリと分からないかと思います。

論文はまともに向き合うと非常に難しいうえに、点数が安定しない科目ですし、出題テーマを知っているかどうか、イチかバチかで合否が決まってしまうこともあります。

こうした事情もあり、特別区では解答集を使って勉強するのがメジャーとなっています。

定番の解答集がこちらです。出題の確率が高くて難しいテーマの「デジタル化推進」が無料で全公開されているので、合格するためにも必ず見てください。

模範解答を使うも使わないもあなたの自由ですが、解答集は貴重な勉強時間と労力を別の勉強に投資できるので、非常に有力な選択肢だと言えます。

また、論文はその時のコンディションや出題テーマによって大きく点数が揺らぐ科目なので、模範解答をいくつも覚えておくことで非常に安定します。

時間を失うことなく、勝てる論文を安定して書くことができるようになるのでお勧めです。

特別区経験者採用試験の第2次試験対策方法

個別面接

第2次試験は個別面接の一発勝負です。

人物はもちろん、職務経験や知識についても問われます。

面接官は専門スキルを持った人間ではなく特別区の職員なので、自身の職務について、専門外の人にも分かるよう伝える能力を磨いておく必要があります。

1級職の場合

受験申込のときに書いた職務経歴書をもとに面接が進められます。

- あなたが特別区職員を志望する理由を、携わりたい職務と、その職務を通じて実現したいことを交えて記入してください。(320文字以内)

- あなたが、特別区が求める「自ら考え行動する人材」に当てはまる人物であることを、今までの職務経験をもとに記入してください。(320文字以内)

- 今までの職務経験の中で失敗の許されない状況に直面した際、それをどのように解決に導いたか記入してください。(320文字以内)

- 今までの職務経験の中で、あなたがチーム(組織)として達成したことを、あなたのチームにおける役割や、どのようにチームに貢献したかを交えて記入してください。 (320文字以内)

これらは受験申込みのときに提出しているので、何を書いたか忘れてしまっている人も少なからずいらっしゃいます。

しかし内容を面接までに必ず見返して、どんなことを書いたか、どんな思いで書いたかを必ず確認してください。

職務経歴書の内容が曖昧なまま面接に臨むのは致命的です。

また、職務経歴書に書いた内容をカンタンに3分程度でプレゼンするように求められることもあります。

正直、即興で内容をまとめてプレゼンするのは至難の業です!

何も知らなければ面食らってしまいますが、「3分間のプレゼンを求められる可能性がある」ということを理解し、もしものためにプレゼンできるように用意しておくことをおすすめします。

2級職の場合

1級職と同じく、申込み時に提出した職務経歴書の内容に沿って面接が進みます。

- あなたが特別区職員を志望する理由を、携わりたい職務と、その職務を通じて実現したいことを交えて記入してください。(320文字以内)

- あなたが、特別区が求める「自ら考え行動する人材」に当てはまる人物であることを、今までの職務経験をもとに記入してください。(320文字以内)

- 今までの職務経験の中で失敗の許されない状況に直面した際、それをどのように解決に導いたか記入してください。(320文字以内)

- 今までの職務経験の中で、あなたが部下や後輩の指導・育成にあたった際、最も重視した点を記入してください。 (320文字以内)

したがって、職務経歴書を見返して面接対策することが必要です。

なお、2級職では事例問題が出題されます。

実務で発生しうるシチュエーションが書かれた紙を渡され、その場で読みます。

けっこう長文です!

その後、シチュエーションに対して主任としてどういった行動をとるのかを述べるというものです。

2級職は即戦力として実務能力が問われますので、こうした事例問題が出題されるのだと思います。

対策としては、常日頃の業務から「なぜこのような行動をとったのか?」「どういった行動が望ましいか?」ということを考える癖をつけることが重要です。

事例問題でどんなシチュエーションが出るのか、どう回答したらいいのか、コアテキストでしっかり対策してください。

特別区経験者採用試験(事務職)は穴場

数ある経験者採用のなかでも、特別区は採用人数が多いので倍率がとても低いのが特徴です。

しかし、いざ受けよう!と思っても特別区経験者採用の対策は世の中にほとんど出回っていません。

ですので、個人の実力よりも、数少ない有力な情報をいかに入手し対策できるかが合否を分けると言われています。

時間的に余裕がある場合は、20万円ほどかかりますが予備校を探して通うのも選択肢の一つです。

とはいえ私は、独学だけで合格することができましたし、特に予備校の必要性は感じませんでした。

理由としては、「予備校よりも優れた教材が市販されている」ことと「仕事をしながら予備校に通うのは時間の無駄」であることが挙げられます。

予備校はどうしても自社オリジナルのテキストを使わなければなりませんが、昨今は書籍やnoteなど市販の教材のほうがクオリティがとても優れています。

間違いない方法としては、まずは特別区経験者採用の定番コアテキストを使って対策してみて、それから数十万円の余裕があれば予備校か独学か検討する方法がおすすめです。

自信を持っておすすめする自治体なので、ぜひトライしてみてください!

それでは、あなたの合格と幸せな未来を願っています!