特別区採用試験は、以下の自治体・組合の公務員になりたい方が対象です。

- 千代田区

- 中央区

- 港区

- 新宿区

- 文教区

- 台東区

- 墨田区

- 江東区

- 品川区

- 目黒区

- 大田区

- 世田谷区

- 渋谷区

- 中野区

- 杉並区

- 豊島区

- 北区

- 荒川区

- 板橋区

- 練馬区

- 足立区

- 葛飾区

- 江戸川区

令和2年度から、特別区(東京23区)でもいよいよ就職氷河期世代を対象とする採用が開始されました!

対象は「昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人」です。

職歴は必要ありません!

気になる試験内容ですが、一般的な公務員試験と比べて非常に簡易です。

膨大な勉強時間が必要な「専門試験」が無いだけではなく、経験者採用試験のように「職務経歴論文」もありません。さらに教養試験の問題数も少ない!

したがって、短期間で合格がねらえるため受験資格がある方にとって大チャンスの試験です!

ではさっそく、試験の概要をみていきましょう!

- 昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人が対象

- 教養試験、論文試験、個別面接が試験科目

- この試験に合格した後に、各区の面接がある。

- 希望の区に採用されるには、上位合格が必要!

- 最終合格は総合判断(リセット方式ではない)

- 特別区Ⅰ類、経験者採用と併願できない

- 論文の配点が異常に高い

特別区氷河期採用試験の受験資格

昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた人が対象です。

大卒である必要すらありません。大学中退、フリーター、無職でも問題ありません。

年齢要件さえ満たされていれば、住所、年齢、学歴等について評価に影響しません。

なお、就職氷河期世代を対象とする試験は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った、いわゆる「就職氷河期世代」である方の就職の機会を拡大すること等を目的に実施する試験です。

したがって、現に安定した職についている方は不利になる可能性があります。

なぜならば、そういった方は経験者採用区分で受けるべきという見方があるからです。(経験者採用ガイド)

試験の目的上、むしろ就職氷河期の被害を受けている方が優先的に採用されるはずです。

経験者採用は「同じ職場での職歴が最低4年必要」ですので、この条件を満たしていない場合は有利にはたらく可能性があります。

あくまで試験制度からの予想ですが、他の試験と違い、経歴や実績がプラスにならない。

むしろマイナスになるという特殊な採用基準が設けられているだろうと考えられます。

したがって、経歴や実績に不安がある方でも逆にそれが有利にはたらくことが予想されます。

特別区氷河期採用試験の独特な採用システムについてわかりやすく解説

特別区とは、東京23区の正式名称です。

東京23区には港区、江戸川区、世田谷区といった様々な区があり、それぞれ独立した自治体です。しかし、職員採用試験は一括して行っています。

たとえば、

「千代田区の職員になりたい!」

「世田谷区で公務員としてはたらきたい!」

といったように、23区のどこかの公務員になりたい場合、まず23区一括して行う「特別区採用試験」というものに合格する必要があります。

この記事で解説する「就職氷河期世代を対象とする試験」は23区一括で行う「特別区採用試験」にあたります。

そして「特別区採用試験」の合格後に各区から面接試験のオファーがあります。それに合格すればその区に採用内定という流れになります。

採用後、はたらき始めてから「やっぱ他の区にいきたい…」と言っても移動することは原則できませんので注意が必要です。

それではさっそく、採用内定までの流れについて解説します。

ざっと簡略化すると、以下の5ステップが必要です。

- 特別区採用試験の受験申込

- 特別区採用試験を受験

- 特別区採用試験に合格

- 各区面接の受験

- 各区面接の合格(内定)

ご覧いただければわかる通り、「特別区採用試験」と「各区の試験」の2段階に分かれています。

特別区職員採用試験に合格しただけでは、まだどこの区の職員になるかは決まっていません。

その後の各区面接に合格してはじめて採用内定になります。

では、令和6年度のスケジュールを基に採用内定までの流れを見ていきます。

- 6/20試験・選考案内・申込書の配布開始日

- 6/20~7/11受験申込

原則インターネット申込。

この段階で行きたい区を第1希望~第3志望まで書く。 - 9/11次試験

試験 時間 内容 教養試験(五枝択一式) 105分 35題解答

(30題必須解答、15題中5題選択解答)論文試験 90分 課題式(2題中1題選択解答)1200~1500字 - 10/181次試験合格発表

合格通知と共に、2次試験の試験日、集合時間および試験会場の案内を受け取る。

- 11/42次試験

個別面接(主として人物について問われる)。

いわゆる人事院面接。 - 11/15合格発表

- 11/15~区面接

合格順位、希望区等を考慮し、どこかの区から面接の連絡がくる。

※自分で面接を受けたい区を選ぶことはできない。 - 採用内定

受けた区から採用内定連絡がくればおしまい。

もし受けた区の面接がダメだった場合、別の区から区面接の案内がくる。その繰り返し。

このように、一般的な公務員試験にあたる「特別区採用試験」を受験して、合格したあとに「区の面接試験」があります。

国家公務員試験の官庁訪問のように、自分からどの区を受けるか選ぶことはできません。

「合格順位」と「受験申込のときに書いた希望区」を考慮し、もっとも適切な区が選ばれ、その区からあなたのもとに面接案内の連絡がきます。

そして、その区の面接を受験し合格すれば採用内定になります。

もし区の面接で残念な結果になったとしても、次に適切な区からまた面接案内の連絡がきます。

その面接で合格すれば採用内定、だめならその次の区から面接案内がくる…この繰り返しです。

特別区採用試験に合格すれば、よほどのことがない限りどこかの区に採用されますので過度な心配は無用です。

区面接についてはこちらの記事で徹底的に解説しています。

絶対に知っておくべき特別区氷河期採用試験の特徴と対策!

特別区Ⅰ類と特別区経験者採用とは併願ができない

試験案内にも明記されていますが、特別区Ⅰ類と特別区経験者採用とは併願ができませんのでご注意ください。

希望の区に採用されるためには上位合格する必要がある!

特別区と一言にいってもまったく別の魅力や特徴があります。

例えば港区と葛飾区は趣が全然違いますし、渋谷区と千代田区は雰囲気が真逆ですよね。

ですが、どちらも特別区です。

先に説明した通り、どちらの職員になるにしてもこの特別区職員採用試験を突破する必要があります。

こちらの記事で詳しく解説していますが、希望の区に採用されるには特別区職員採用試験で上位合格することが必要です。

特別区職員採用試験自体はそこまで合格難易度が高くありませんが、上位合格して希望の区への採用を目指す場合、一気に難易度は跳ね上がります。

したがって、配点が非常に高いとされる論文と面接に力を入れる必要があります。

最終合格は総合判断(リセット式ではない)

最近では1次試験の結果を最終合格に使わないという自治体がほとんどです。いわゆるリセット式というやつです。

一方で特別区はリセット式ではないので、1次試験の成績も最終合格に使われます。

したがって、面接が苦手な人でも1次試験で頑張って点数を貯めておくといった戦略をとることができます。

受験申込時に面接カードを書かなくてはならない!

特別区氷河期採用の受験申込はwebで行うのですが、個人情報や経歴を入力していった先に面接カードの設問が表示されます。

その設問への回答を入力して送信すれば受験申込完了、といった流れです。

つまり、面接カードの設問に答えることができなければ受験申込すらできません。

とはいえ、急場しのぎで答える訳にもいきません。なぜならば、ここでの回答が2次試験の面接で使われるからです。

早く提出したからと言って合格できるわけではないので、先を見据えてじっくりと回答を考え抜くことが重要です!

設問は全部で3問。いずれも特別区Ⅰ類採用試験(大卒程度)の面接カードと同じです。

コチラの記事で例文をたくさん載せて解説していますのでよく読んでください。

特別区氷河期採用試験の第1次試験対策方法

最初の関門、第1次試験は「教養試験」と「課題式論文です」それぞれの特徴と対策について解説します。

教養試験

- 時間:1時間45分

- 一般教養についての五肢択一式

- 必須科目(30題)

文章理解(英文を含む。)、判断推理、数的処理、資料解釈及び空間把握、社会事情 - 選択科目(15題中5題選択)

人文科学、社会科学及び自然科学

一般的な公務員試験とほとんど変わらないスタンダードな科目です。

特別区Ⅰ類採用(大卒程度)試験と出題範囲は同じですが、難易度はかなり低めです。

したがって、「地方初級(高卒程度試験のこと)の過去問題集」もしくは「特別区Ⅰ類(大卒程度のこと)の過去問集」を使って対策するのがいいでしょう。

「地方初級の過去問題集」は最低限の労力で対策ができるため、時間が無い方はこちらで十分です。

おすすめは定番の「過去問350」です。

時間が十分にある人は、ややレベルが高いですが「特別区Ⅰ類(大卒程度のこと)の過去問集」を使うことで高地トレーニングのような感覚で実力をつけることができます。

その場合も定番の「過去問500」がおすすめです。

基本的には「高卒程度の過去問題集」で十分です。

まずは過去問で感覚をつかみ、その上で参考書で補強する流れが鉄板です。

ただし次で紹介する通り、特別区は課題式論文の配点ウェートが非常に高いので、教養対策はほどほどにし、課題式論文に注力するのがベストな戦略といえます。

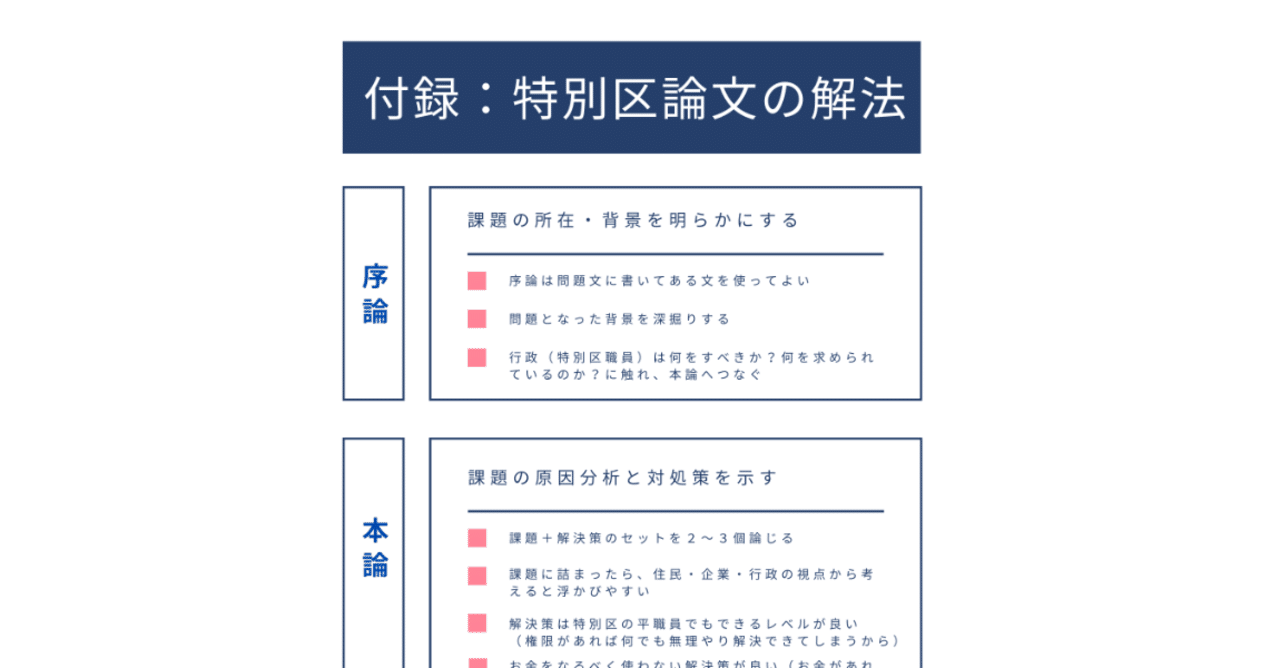

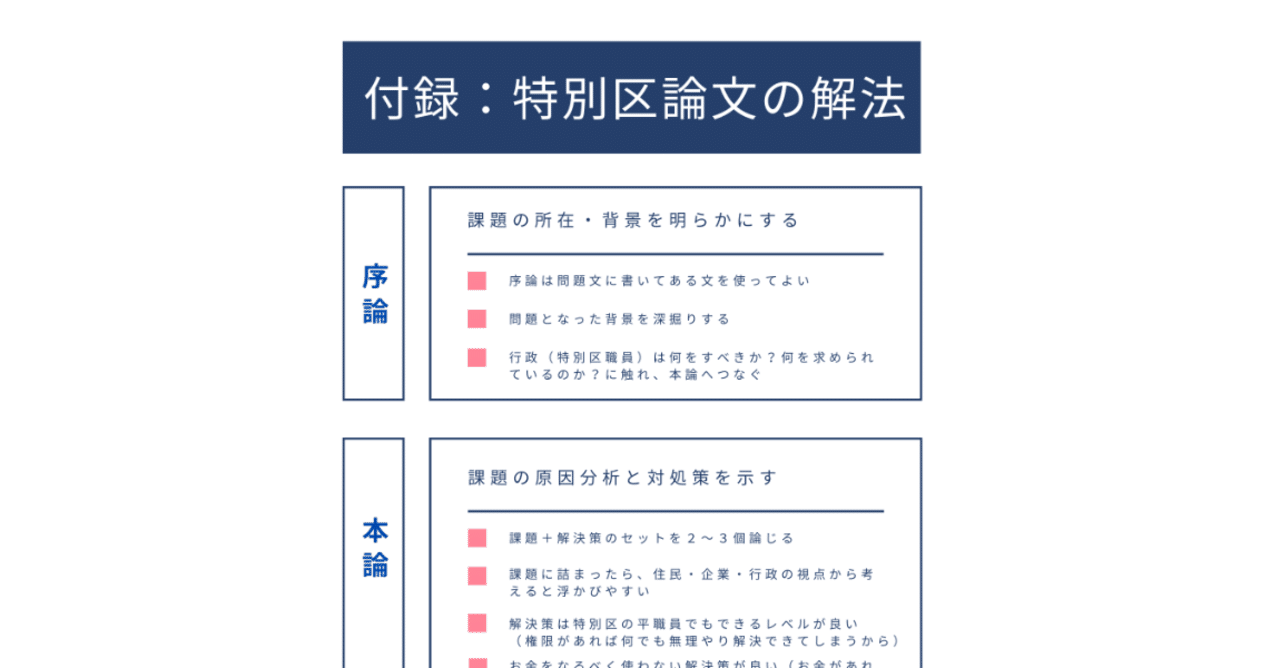

課題式論文

- 時間:1時間30分

- 2 題中 1 題選択解答

- 1,200 字以上 1,500 字程度

経験者採用の山場ともいえるのが課題式論文です。

上位合格して希望区に行きたいなら論文ができるのは当たり前で、さらに高得点を取らなくてはなりません。万全の対策が必要です。

また、面接が苦手な方は、論文で稼げるだけ稼ぐことが必要です。

では、さっそく過去の出題例を確認しましょう。

2024年

2 題中 1 題を選択すること。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

1 特別区の広報におけるSNSの利活用と課題について

2 業務におけるタイムパフォーマンス向上について

2023年

2 題中 1 題を選択すること。

出典:特別区人事委員会採用試験情報 試験問題の公表(https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/shiryo/shikemmondai/index.html)

1 図書館機能の充実について

2 これからのイベント実施のあり方について

2022

1 シティプロモーションについて

2 複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について

2021

1 インターネットを活用した誰もが利用できる行政手続に向けた取組について

2 持続可能な財政運営と区民サービスについて

2020

1 住民意識の多様化と自治体職員の役割について

2 若者の区政参加と地域の活性化について

2019

1 組織力の向上について

2 地域コミュニティの活性化について

2018

1 行政運営の効率化と信頼性の確保について

2 区民への情報発信のあり方について

2017

1 区政運営における区民との協働について

2 最少の経費で最大の効果を生む区政運営について

2016

1 区民ニーズの把握と施策への反映について

2 グローバル社会の進展に伴う行政運営のあり方について

テーマが2つ提示されますので、そのうち一つを選択して論述することになります。

論文の配点があまりに高いので、テーマを複数用意することで受験者のリスクを分散したい意図があります。

過去の傾向から「行政課題」「行政と地域のかかわり」「行政運営のありかた」が問われます。

これらは細かい意識や法令を知らなくても論述できる一方で、行政とはどうあるべきか、しっかりと理解して考えを述べる必要があります。

とはいえ、どう対策したらいいかハッキリと分からないかと思います。

論文はまともに向き合うと非常に難しいうえに、点数が安定しない科目ですし、出題テーマを知っているかどうか、イチかバチかで合否が決まってしまうこともあります。

こうした事情もあり、特別区では解答集を使って勉強するのがメジャーとなっています。

定番の解答集がこちらです。出題の確率が高くて難しいテーマの「デジタル化推進」が無料で全公開されているので、合格するためにも必ず見てください。

模範解答を使うも使わないもあなたの自由ですが、解答集は貴重な勉強時間と労力を別の勉強に投資できるので、非常に有力な選択肢だと言えます。

また、論文はその時のコンディションや出題テーマによって大きく点数が揺らぐ科目なので、模範解答をいくつも覚えておくことで非常に安定します。

時間を失うことなく、勝てる論文を安定して書くことができるようになるのでお勧めです。

特別区氷河期採用試験の第2次試験対策方法

個別面接

第2次試験は面接一発勝負です。

主として人物について問われるので、職務経歴や経験についてはほとんど触れられません。人柄とポテンシャル重視です。

特別区は公式で名言している通り、「自ら考え行動する人材」を求めているので、それに沿った経験や行動を話すことが求められます。

面接についてはこちらで徹底的に解説しているので、参照ください。

特別区氷河期採用試験のまとめ

就職氷河期世代を対象とする採用試験は、スタンダードかつかなり簡単な試験です。

さらに試験の目的上、今までの実績が問われないだろうという点が特徴的です。

特別区はとても人気の自治体ですが、これほど良い条件で受験できるのは滅多にないチャンスだといえます!

やりがいがありますし、待遇も申し分ありません。非常に魅力的な自治体なので、ぜひチャンスを逃さず合格を勝ち取ってください!

それでは、あなたの合格と幸せな未来を願っています!